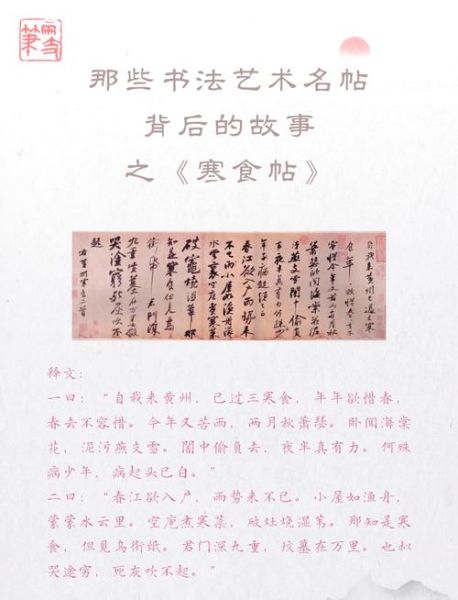

苏轼的《寒食帖》被誉为“天下第三行书”,但比书法更动人的,是字里行间那股压抑又奔涌的情绪。它到底在哭什么?又为何偏偏选在寒食节这一天倾泻而出?

寒食节在宋代已逐渐式微,禁火、冷食的习俗让这一天显得格外冷清。苏轼被贬黄州第三年,恰逢此日,**“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇”**,一幅破败厨房图景,把节日的仪式感撕得粉碎。没有热饭,没有亲友,只有湿柴噼啪作响,像是对命运的嘲笑。

自问:如果换作中秋或重阳,苏轼还会写得如此痛彻吗? 自答:恐怕不会。**寒食节的“冷”与“禁”,恰好成了他内心流放感的放大器**——外界越冷清,内心的火越无处安放。

《寒食帖》并非一悲到底,它的情绪像长江水,一波三折。

这种转折不是刻意升华,而是苏轼的本能:**他总能在废墟里种出花来**。寒食节的冷灰,反而成了他重新点燃内心的火种。

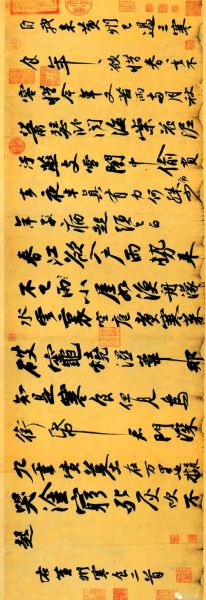

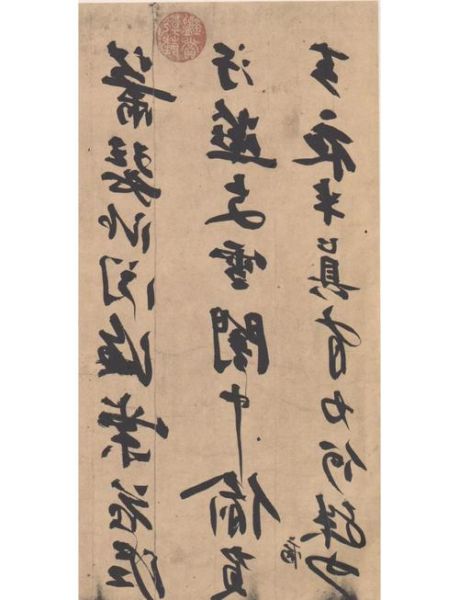

细看《寒食帖》的墨迹,前五行尚属工整,越往后越倾斜,笔画如枯藤乱舞。这不是技巧失控,而是情绪接管了笔锋。

黄庭坚评价:“东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。”**诗与书的裂缝,正是情感最真实的出口**。当苏轼写到“死灰吹不起”时,笔锋几乎折断,墨点飞溅,像一声哽咽。

现代人没有寒食节,却有“被隔离”“被裁员”“被生活按在地上摩擦”的时刻。苏轼的困境与我们的困境,本质都是**“理想与现实的错位”**。

他给出的答案不是鸡汤,而是一套“自我消解系统”:

这套系统不靠外力,只靠**把绝望写得足够具体,具体到能看清它的形状,然后它就不再可怕**。

我常想,若苏轼活在今天,寒食节那天他或许会发一条朋友圈:

“黄州第1095天,禁火,胃冷,心更冷。但湿苇烧出的烟,居然有点像家乡炊烟。配图:破灶+糊掉的青菜。”

点赞不会太多,但一定有人留言:“兄弟,撑住。”**千年过去,人类的孤独与自救方式,其实没变**。

据《黄州府志》统计,苏轼在黄州四年写下诗词约300首,其中提及“寒食”仅3次,而《寒食帖》是唯一留存墨迹的。这意味着:**最痛的那天,他反而写得最少,却写得最真**。 **沉默处,往往藏着最深的呐喊**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~