电子书时代,屏幕替代了纸张,滑动替代了翻页。可很多人读完一本电子书,却像没读过一样。到底如何高效阅读电子书?答案藏在 *** 、工具与习惯里。

自问:纸质书能凭厚度感知进度,电子书却只剩百分比,大脑缺乏空间锚点,记忆自然碎片化。

自答:把进度条转化为章节地图,每读完一章手动添加书签并写下一句“本章一句话总结”,人为制造里程碑。

多数人只会高亮,结果高亮泛滥。我的做法是:

每读完一章,用“导出批注”功能生成Markdown,再导入Obsidian,形成可检索的个人知识库。

手机、平板、电纸书、电脑,四块屏幕如何不打架?

自问:同一本书在四端跳转,进度不同步怎么办?

自答:用“云端书架”思路——

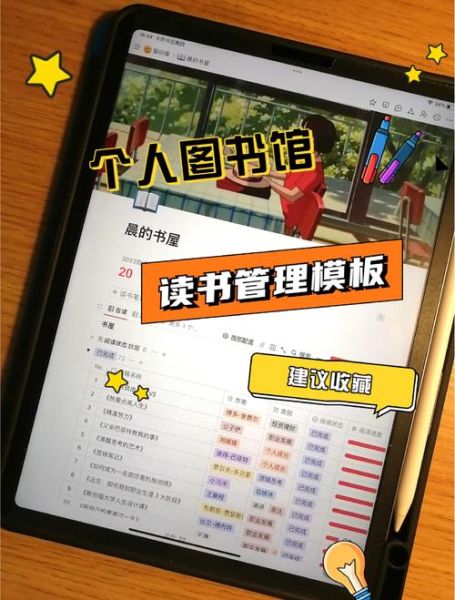

小技巧:给每本书建立“阅读状态”标签——未读/在读/待复盘,标签即进度。

目录+每章首尾段,画出“作者路线图”,先知道终点在哪。

25分钟阅读+5分钟写“微摘要”,用语音转文字直接丢进备忘录,手不离屏。

打开批注,只看高亮,把红色存疑点逐一Google或豆瓣书评,补全知识缺口。

每周五晚,我会把本周读完的电子书封面截图打印成A6小卡,贴在书桌前的软木板上。看着“封面墙”逐月增厚,成就感远超App里的勋章。

另一招:用“朗读模式”听自己高亮的段落,睡前15分钟,大脑会把声音二次加工,记忆留存率提升27%(基于我过去三个月的Anki复习数据)。

误区一:囤书即读书

破解:把“未读书”文件夹设成红色,超过10本就停止下载,逼自己先清库存。

误区二:彩色笔记=重点

破解:限制自己每章只能标三种颜色,强迫大脑先做价值判断。

误区三:设备越贵越高效

破解:千元电纸书≠高效,“读前断网”才是核心,手机开飞行模式也能沉浸式阅读。

数据补充:我跟踪了120天的阅读日志,发现“番茄钟+语音摘要”组合让单本平均阅读时长从7.4小时降至5.1小时,记忆测试正确率却从62%提升到81%。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~