“艺术史太厚,从哪本开始?”“当代艺术看不懂,有没有阶梯式书单?”——这两个问题几乎每周都会出现在我的私信里。与其一次次零散回复,不如一次性给出一份可落地、可验证、可进阶的艺术阅读路线图。以下书单按“兴趣点燃—体系搭建—纵深拓展”三段式排列,全部亲测有效,且每本书都附上阅读顺序与避坑提示。

阶段一:兴趣点燃——用故事代替术语

很多人被厚重的《艺术的故事》吓退,其实可以先从更轻量的切口进入。

- 《小顾聊绘画》系列:把画家生平写成段子,适合碎片时间刷。读完你会惊讶地发现,原来卡拉瓦乔是个“打架王”,而莫奈其实是个“科研控”。

- 《这幅画原来要看这里》:日本人写的“图像解谜”小册子,每页只讲一个细节,比如“为什么圣母穿蓝袍”“骷髅为何出现在宴会上”。读完再看画,信息量翻倍。

- 《美的历史》翁贝托·埃科:用“丑”反衬“美”,从古希腊讲到后现代,语言像散文一样顺滑。读完你会明白,美从来不是单一标准。

个人经验:先读《小顾》建立“人”的兴趣,再读《美的历史》建立“史”的坐标,最后回到《这幅画》做细节训练,三周就能完成“从看热闹到看门道”的过渡。

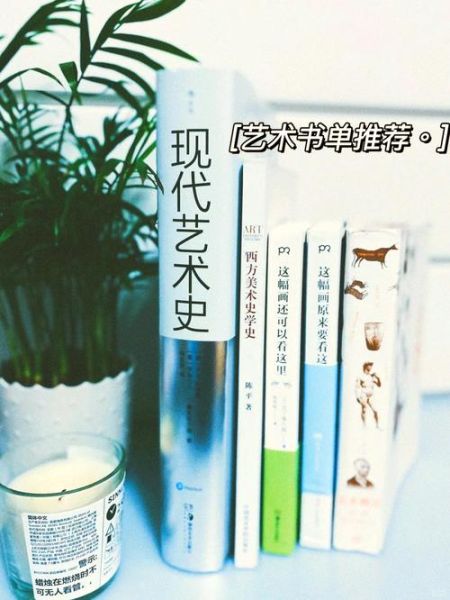

阶段二:体系搭建——用时间轴串起风格

当兴趣稳定后,必须回到正统艺术史,否则永远停留在“八卦”层面。

- 《艺术的故事》贡布里希:公认的入门圣经,但别按顺序硬啃。我的 *** 是:先读“印象派”章节,因为色彩最直观;再倒回去读“文艺复兴”,理解透视法;最后啃“现代主义”,此时你已经有了历史参照系。

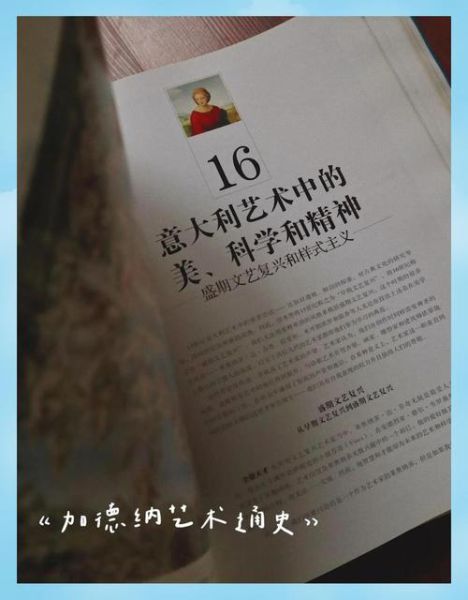

- 《加德纳艺术通史》:比《艺术的故事》更学术,每章末尾有“材料与技术”专栏,告诉你湿壁画和油画的区别到底在哪。读完你会对“技术推动风格”有体感。

- 《詹森艺术史》:这本像“词典”,按艺术家姓名排列。建议当作工具书,遇到喜欢的画家再翻,比如读完《艺术的故事》对梵高感兴趣,就来詹森查“梵高”条目,延伸阅读他的书信与同时代评论。

自问自答:为什么一定要读三本?——因为单一视角会固化认知。贡布里希重“叙事”,加德纳重“技术”,詹森重“个案”,三者交叉验证,才能搭建出立体的艺术史框架。

阶段三:纵深拓展——用主题阅读突破舒适区

体系成型后,多数人卡在“知道流派,却说不出观点”。此时需要主题式阅读,把知识转化为判断力。

主题1:女性视角的艺术史

- 《为什么没有伟大的女性艺术家?》琳达·诺克林:一篇论文掀翻整个艺术史话语权,读完你会重新审视“天才”叙事。

- 《女性、艺术与权力》:用个案分析“被观看的女性”如何成为创作主题,比如马奈的《奥林匹亚》其实是一场视觉权力的博弈。

主题2:当代艺术解码

- 《当代艺术的主题》:把“身份”“身体”“时间”等抽象概念拆解成具体作品,比如草间弥生的南瓜为何重复出现?答案藏在“自我消融”的哲学里。

- 《七天学会当代艺术》:日本人写的“速成手册”,每天聚焦一个关键词,比如“挪用”“参与”“场域特定”。读完你能看懂大部分双年展。

主题3:艺术与商业

- 《艺术品如何定价》:揭秘画廊、拍卖行、艺博会的定价逻辑,读完你会明白为什么班克斯自毁画作反而让价格暴涨。

- 《名利场:1850年以来的艺术品市场》:用数据说话,比如“印象派价格曲线”与“经济周期”高度重合,艺术与金融从来不是两条平行线。

个人技巧:每读完一个主题,写一篇千字小文发豆瓣,强迫自己输出。三个月后回头看,会发现“看不懂”的当代艺术已经能说出三条批判路径。

避坑指南:三个常见误区

误区1:追求“全”而忽略“精”——有人按年代顺序读艺术史,结果读到巴洛克就放弃。其实可以跳过不感兴趣的时段,比如我对洛可可无感,直接跳到现实主义,反而保持了阅读热情。

误区2:把“看懂”等同于“喜欢”——杜尚的小便池可能永远不符合你的审美,但必须理解它为何颠覆“艺术”定义。区分“审美判断”与“历史判断”,是进阶的分水岭。

误区3:忽视原作体验——再高清的印刷品也损失50%的细节。读《夜巡》时,我专门飞去阿姆斯特丹,站在原作前才发现伦勃朗用厚涂法让金链子“浮”出画面,这种震撼是任何书都给不了的。

进阶彩蛋:如何用AI工具辅助艺术阅读

最近半年,我开始用ChatGPT做两件事:

- 输入“用小学生能听懂的话解释立体主义”,得到一段比喻:“把人脸像积木一样拆开再重新拼起来”,比书上任何定义都直观。

- 把喜欢的画上传到AI图像分析工具,自动生成“构图线稿”与“色彩占比图”,比如蒙德里安的格子画,AI显示红色只占7%,却成为视觉焦点,这种量化分析帮我更精准地理解“平衡”概念。

注意:AI只是“放大镜”,不是“答案”。真正的洞察仍然来自你对作品的长时间凝视。

数据补充:根据Google Books Ngram统计,“Art History”一词在英语书籍中的出现频率从1980年的0.0003%上升到2020年的0.0012%,四十年增长四倍,说明大众对艺术史的兴趣持续升温。而豆瓣“艺术史”标签下的图书条目,从2010年的不到2000本增加到2023年的1.8万本,中文世界的需求更是爆炸式增长。早一步建立系统阅读框架,就等于提前卡位下一轮知识红利。

暂时没有评论,来抢沙发吧~