每年腊月,社交平台都会被“回乡过年带什么礼物”刷屏。我曾以为这是消费主义的陷阱,直到去年母亲把我随手买的坚果礼盒摆在客厅最显眼的位置,逢人便说“孩子从城里带回来的”,才意识到:礼物是情感具象化的媒介,它替我们说出了那句“我在乎你”。

去年我给父亲带了一盒云南小粒咖啡,他边喝边皱眉:“像中药!”但三天后,他偷偷发微信问:“能再买点吗?你李叔尝了一口非要托我 *** 。”打破父母生活惯性的小物件,往往能成为他们向同龄人炫耀的“社交货币”。

今年我提前联系了父亲的钓友,预订了冬捕节一日游的门票。父亲收到后沉默良久,突然说:“你小时候我带你去冰面上砸鱼,你冻得直哭……”这份礼物激活了共同记忆,比任何实物都更珍贵。

A:这种矛盾源于“情感时差”——我们记忆中的故乡停在童年,而真实的故乡已迭代了二十年。缓解焦虑的关键,是把“回乡”从空间移动升级为情感同步。

腊月十五开始,我每天给母亲发一张工作午餐的照片,配文“想吃你做的酸菜炖粉条了”。这种渐进式暴露疗法能让大脑提前适应“回家”的语境,避免除夕夜因落差感而崩溃。

把回乡行程拆成“2天家族聚会+1天老友局+半天独处”的模块,提前和发小约好“初三下午咖啡馆 *** ”。当社交强度可预期时,思乡就不再是洪水猛兽。

去年离家前,我偷偷用保温盒装了一勺母亲腌的韭菜花,冻在冰箱。元宵节那天拌进面条,瞬间泪崩。味觉记忆是最便携的故乡,比任何安慰剂都有效。

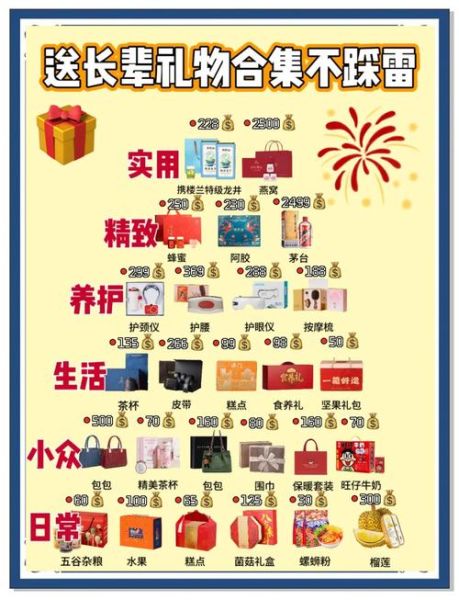

给邻居带一份礼物:县城是熟人社会,一包巧克力能让父母收获“教子有方”的赞誉。

准备“解释话术”:把“为什么不结婚”翻译成“正在接触一个姑娘,但需要再观察”,比硬扛更易通关。

记录父母的“使用说明书”:把Wi-Fi密码、降压药用量、智能电视操作步骤写成大字贴在冰箱上,他们嘴上嫌你烦,心里却踏实。

今年回家,我打算带一台便携照片打印机。把现拍的照片贴满老屋的墙,让“此刻”覆盖“记忆”。或许下次思乡时,想起的不再是空荡荡的院子,而是父亲举着刚打印的照片,对邻居笑出皱纹的脸。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~