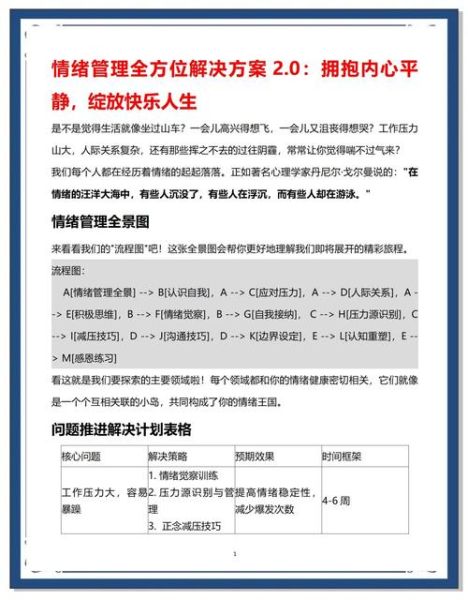

情绪管理能力不是天生的,而是可以通过日常练习逐步提升的。本文将结合心理学研究,拆解情绪调节的核心机制,并提供一套可落地的“每日微练习”方案。

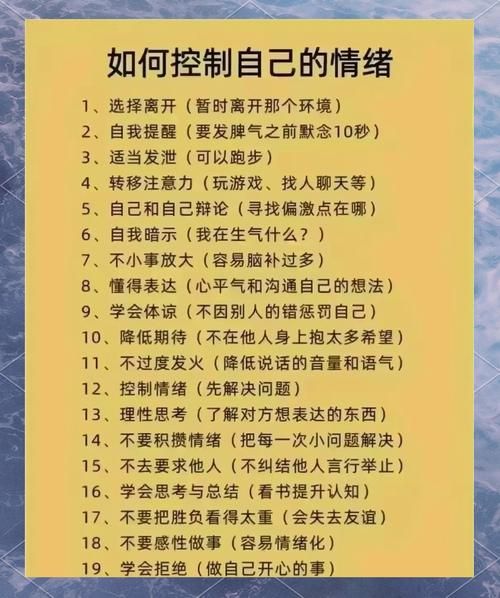

很多人把情绪管理误解为“压抑情绪”,其实真正的管理是识别、接纳、调整三步循环。心理学中的“情绪调节理论”指出,**能否在情绪爆发前0.5秒按下暂停键**,决定了后续行为是建设性还是破坏性。

---大脑神经可塑性研究表明,**每天15分钟的情绪觉察练习**,持续8周后,前额叶皮层(理性脑)与杏仁核(情绪脑)的连接会增强27%。这意味着:

当感到烦躁时,**用具体词汇描述情绪**:“我现在是焦虑混合着无力感,强度7/10”。神经成像显示,这种简单的命名行为能降低杏仁核活跃度。

---心理学家Jill Bolte提出:**任何情绪在体内的化学周期只有90秒**。当情绪升起时,默念“这是愤怒在穿过我的身体”,配合深呼吸,通常第60秒时强度会自然衰减。

---每天睡前记录“今天最糟糕的瞬间”,然后写下:“如果当时我能___,结果可能___”。这种训练能强化大脑的**替代性反应路径**,类似给情绪安装“备用软件”。

很多人写情绪日记只记录事件,比如“今天被老板骂了”。更有效的写法是:

这种结构化记录能**暴露情绪背后的认知扭曲**,比单纯发泄更有疗愈效果。

---准备一张清单,包含:

当情绪强度超过8/10时,**按清单顺序执行**,比临时找 *** 效率高3倍。

---问:我总是一点就炸,是不是天生情绪差?

答:2019年剑桥大学对500对双胞胎的研究发现,**情绪调节能力只有35%由基因决定**,其余65%来自后天训练。关键差异在于是否持续使用“元认知策略”——即跳出当下,观察自己如何思考。

---《应用心理学》追踪了1200名职场人发现:坚持每日情绪觉察的人,在18个月后:

这些数据揭示:**情绪管理不是软技能,而是人生杠杆**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~