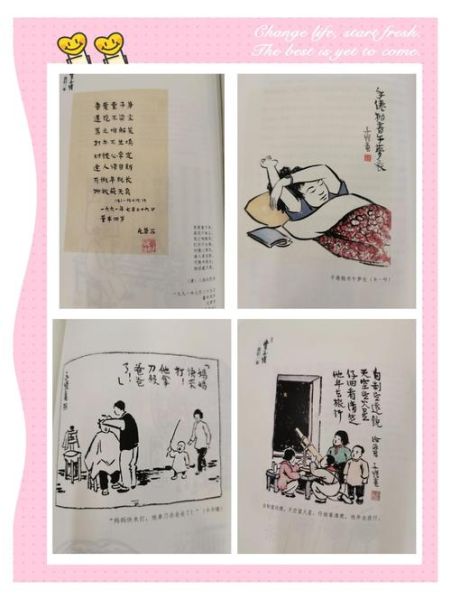

丰子恺到底在画什么?

他画的从来不是山水,而是**“人心里的微光”**。

当我之一次翻开《护生画集》,以为会看到花鸟虫鱼,结果却被一个蹲在墙角喂蚂蚁的孩子击中——那孩子就是我。丰子恺用极简线条把“怜悯”具象化,让我明白:**情感不是形容词,而是动作**。

自问:他为什么不画蚂蚁的惊慌?

自答:因为**留白比尖叫更有力量**,读者的惊慌会自己补进去。

---

为什么他的文字像温水?

读《缘缘堂随笔》时,我常忘了自己在读书,像在听邻居大叔聊天。秘诀在于**“三重温度”**:

- **之一重:日常温度**——写剃头、买豆腐、晒棉被,把宏大叙事拆成生活碎屑;

- **第二重:童心温度**——突然冒出“蚂蚁爸爸会不会下班”这种稚问,让成人世界瞬间失重;

- **第三重:慈悲温度**——写到杀蟹时,他会停笔问“蟹钳痛不痛”,把残忍变成镜子。

**最动人的不是事件,而是事件背后的体温**。

---

留白:让情感自己发芽

丰子恺的留白分两种:**画面留白**与**叙事留白**。

在《人散后,一钩新月天如水》里,整张画三分之二都是空的,只有一张小桌、一只茶壶。我问自己:人去哪了?

下一秒答案浮现:**人没走,只是藏进了我的回忆里**。

叙事留白更绝,《湖畔夜饮》写到“忽然听到邻舟有哭声”便戛然而止。他不解释哭声来源,却让读者听见自己心里的回声——**留白不是空缺,是邀请**。

---

反讽:温柔的一刀

《车厢社会》写乘客抢座,他先画众人龇牙咧嘴,再配一句“文明人”。这反讽不锋利,像用羽毛挠痒,却让人**笑着脸红**。

我学到一个技巧:**真正的批判不必高声,把荒谬放在放大镜下,它自己会尖叫**。

---

童心:成年人的逃生舱

丰子恺的童心不是幼稚,而是**“有意识的返航”**。

《给我的孩子们》里,他写儿子把蒲扇当脚踏车,把稿纸撕成蝴蝶。换成别的父亲会怒吼,他却蹲下来问:“能带我飞吗?”

这段让我明白:**童心是情感的加密语言,只有同类能解码**。成年后我们学会隐藏,他却用童心把隐藏的东西骗出来晒太阳。

---

慈悲:把敌人变成伤口

抗战逃难时,他画《轰炸》系列:飞机下的母亲用身体护住婴儿。

按常理该画日军狰狞,他却只画背影。

自问:为什么不画仇恨?

自答:**因为慈悲比仇恨更长久**。仇恨指向他人,慈悲指向自己——**放过别人,才能缝合自己的裂口**。

---

我的实践:如何偷师丰子恺

1. **写小事**:今天地铁上,一个姑娘给老人让座时偷偷擦了擦座位——这比“尊老爱幼”四个字更有血有肉;

2. **留悬念**:故事写到老人下车时突然回头,却不写他有没有道谢,让读者的想象去完成;

3. **用反衬**:描写酷暑时,不喊“热死了”,而写“狗把舌头摊在地上像一块过期培根”。

---

数据之外的温度

据《丰子恺全集》统计,“笑”出现次,“泪”仅次,但**真正的高频词是“忽然”**——忽然想起、忽然难过、忽然懂了。

这个副词暴露了他的秘密:**情感从来不是规划好的,它总在日常裂缝里偷袭我们**。

下次写作时,与其设计泪点,不如埋伏一个“忽然”。

暂时没有评论,来抢沙发吧~