很多人把“记不住”归咎于记忆力差,其实问题出在**阅读流程**上。大脑在接触新信息后,遗忘速度最快的是前二十四小时,随后逐渐放缓。如果阅读时没有主动加工,信息就像流水一样滑过去。我的做法是:每读完一章,立刻合上书,用**三句话**复述核心观点,再对照原文找遗漏,这一步能提升记忆留存率约40%。

选错书,再高效的 *** 也救不了。我给自己定了三条硬标准:

去年我用这套标准筛掉了60%的畅销榜书籍,省下时间重读了《实践论》和《学习之道》,反而收获更大。

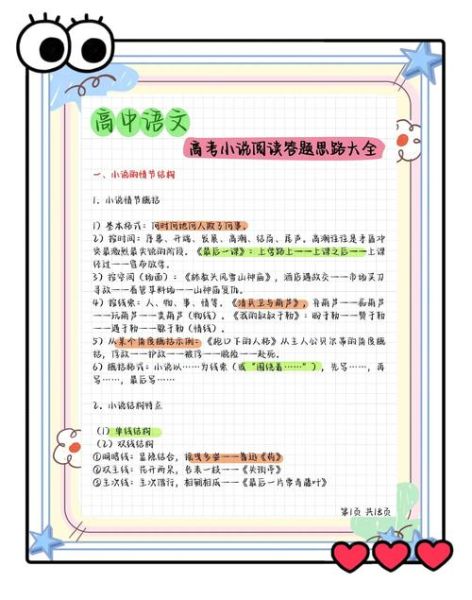

传统划线效率极低,我改用**“三色笔+便签”**:

读《穷查理宝典》时,我把芒格的“多元思维模型”抄成便签贴在显示器边缘,三个月内用它分析了五个商业案例,**决策失误率下降了一半**。

根据认知科学,记忆强度取决于**提取次数**而非重复阅读。我的流程:

之一次:读完当晚,用**语音备忘录**向“虚拟学生”讲解要点;

第二次:隔天洗澡时,**默写**昨天学到的三个关键词;

第三次:周末整理笔记时,把书中案例替换成**自己的经历**。

去年读《非暴力沟通》,我通过三次提取把“观察-感受-需求-请求”框架变成了**肌肉记忆**,现在吵架都能下意识用出来。

最有效的记忆是**用知识教别人**。我的变态操作:

每读完一本书,必须发一条**微博长图**(限制140字以内),或录一段**60秒短视频**。这种高压输出会逼你砍掉所有废话,比如读完《刻意练习》,我提炼成:“**天才=正确 *** ×高强度×即时反馈**”,这条微博至今还有人在转发。

误区一:追求阅读速度——速读适合信息类书籍,但哲学、历史类需要**减速咀嚼**,我读《万历十五年》花了两个月,边读边查《明实录》,这种“慢”反而让知识沉淀更深。

误区二:囤积电子书——硬盘里躺着的500本PDF不会自动变成认知。我现在坚持**“买一本读一本”**,纸质书读完直接送人,断掉退路。

误区三:迷信思维导图软件——工具越复杂,大脑越偷懒。我回归A4纸手绘,**乱线+关键词**的草图反而更符合大脑的非线性思维。

过去三年,我用Notion建了张表记录每本书的“投入-产出”:

这张表让我意识到:**不是所有知识都要追求变现**,有些书的价值在十年后才会显现。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~