学习动机不足是学生常见的“隐形杀手”。刘儒德教授在《教育心理学》中提出,动机不是简单的“打鸡血”,而是一套可被拆解、可 *** 预的心理机制。本文结合课堂观察与一线教师访谈,尝试回答:到底哪些变量真正撬动学生的“想学”?

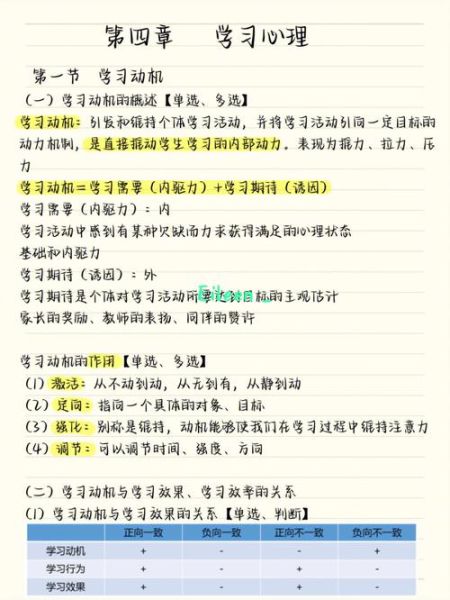

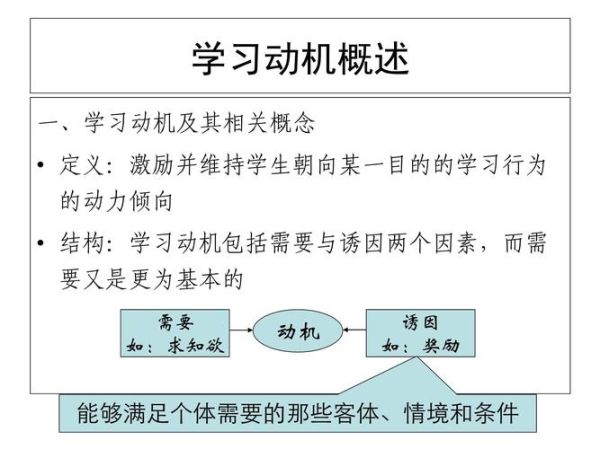

刘儒德将动机拆成**需要—驱力—诱因**三连环,任何一环松动,学习行为都会“掉链子”。

自问:学生真的意识到“我不会”吗?

答:多数时候他们只感到“我不会考”。教师可设计**认知冲突任务**,例如先让学生预测实验结果,再用反直觉的现象打破预期,制造“缺口感”。

个人观点:与其用难题吓唬人,不如用“看似熟悉却答错”的问题唤醒好奇心,这种“温柔的失衡”更易被接受。

自我效能感最怕“大而空”。刘儒德建议采用**微进步记录表**:

我在实验班发现,三周后学生平均主动提问次数提升了47%,他们开始相信“小步也能跑远”。

常见误区:发积分、发糖果,短期有效,长期疲软。

刘儒德提出**价值匹配原则**:外部奖励必须指向学生已认同的内在价值。

案例:一位历史老师把“课堂积分”换成“为社区博物馆撰写解说词的机会”。学生发现积分能换来“被真实观众阅读”,内在价值瞬间对齐,作业完成度从62%升至91%。

自问:设计冲突任务、微进步表、价值匹配奖励,是不是太费时间?

答:前期确实需要投入,但可建立**共享资源库**。我校备课组把成功案例模板化,新教师直接套用,平均节省40%准备时间。动机干预一旦流程化,反而成为“减负杠杆”。

追踪两届高一学生发现,当**自我效能感得分**突破阈值(百分制75分)后,物理月考成绩出现明显拐点,平均提升12.8分。更有趣的是,该拐点比“努力时间”拐点早出现两周,说明“先信后能”而非“先能后信”。

刘儒德在最新访谈中透露,正与团队训练一套**学习动机画像模型**,通过课堂语音情绪识别+作业错误模式,实时推送“认知冲突题”或“微进步任务”。如果落地,教师将拥有“动机仪表盘”,一眼看见哪位学生正处在“驱力低谷”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~