拖延症不是简单的“懒”,而是一种**情绪调节失败**的行为模式。要真正改掉它,先得理解它背后的心理机制。

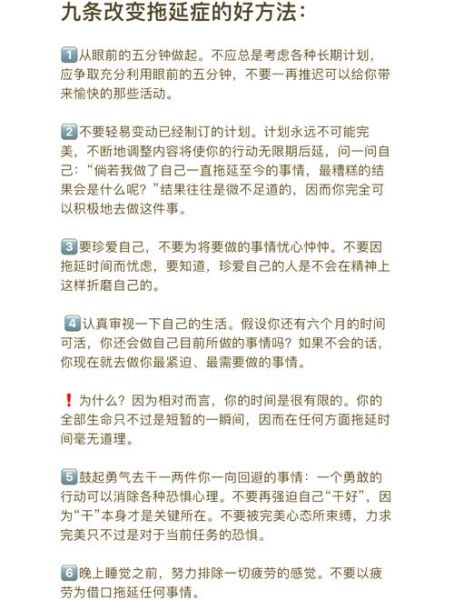

很多人以为拖延是因为任务太难,其实更常见的是**任务引发的焦虑、无聊或完美主义**。大脑为了立刻缓解这种不适,选择刷手机、吃零食、甚至打扫卫生——这些“替代行为”能快速带来多巴胺,代价却是长期目标被搁置。

自问自答:为什么明知拖延有害却停不下来?

答:因为**即时奖励**战胜了**延迟满足**,大脑天生偏好眼前 *** 。

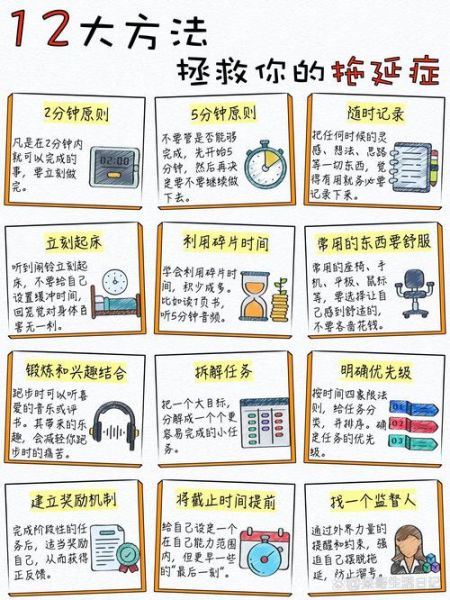

心理学实验发现,**模糊的大任务会激活杏仁核的威胁反应**,让人下意识逃避。把“写论文”切成“打开文档→写标题→列三条论点”,每一步小到无法拒绝,执行阻力骤降。

加州大学研究表明,**把情绪用具体词汇描述**(如“我对数据部分感到不安”)能减少杏仁核活动。操作步骤:

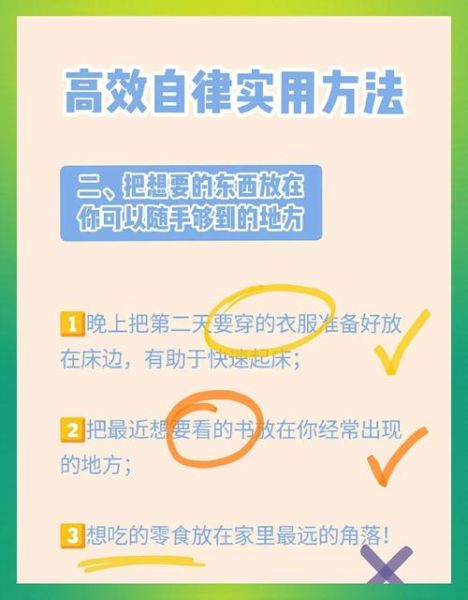

与其考验意志力,不如**增加拖延行为的摩擦力**:

个人经验:我把游戏手柄锁进带计时器的保险箱,**物理隔离**比任何自律APP都有效。

---彼得·戈尔维策的研究证明,**提前规划应对障碍的方案**能将目标达成率提升2倍。模板:

“如果下午3点出现写不下去的感觉,那么我先站起来喝一口水,再写25字。”

自问自答:计划会不会太死板?

答:恰恰相反,**预设反应**减少了决策疲劳,让大脑按脚本运行。

传统观念认为自责能促进行动,但2018年《人格与社会心理学公报》指出,**自我批评会消耗心理资源**。改用第三人称自我对话:“小明今天拖延了,但他昨天完成了最难的部分,现在需要休息5分钟。”

这种**疏离视角**能降低羞耻感,恢复行动力。

---詹姆斯·克利尔在《原子习惯》中强调:**行为改变身份,身份强化行为**。每天完成最小行动后,默念“我是那种说到就做的人”。持续30天,大脑会更新自我认知,拖延行为自然减少。

---2023年跟踪调查显示,同时使用“任务切片+情绪标签+环境设计”三组策略的人,**四周后拖延时间减少47%**。关键不在于技巧多复杂,而在于**持续微调**——找到最适合自己情绪触发点的组合。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~