米尔格拉姆实验告诉我们:普通人只要情境设计得当,就可能对陌生人施加致命电击。

实验背景:一场为了回答战后疑问的测试

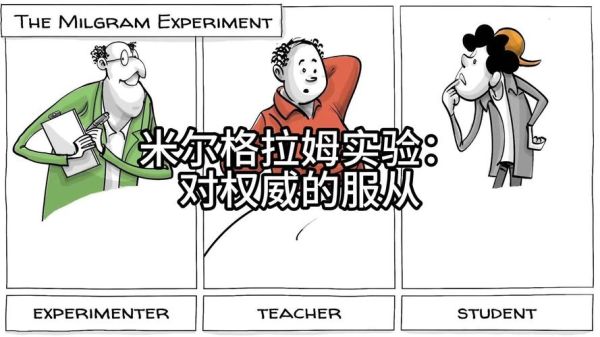

二战结束后,全球都在追问“普通人为何成为刽子手”。斯坦利·米尔格拉姆在耶鲁大学设计了一套看似“记忆与惩罚”的研究,实则测试

服从的极限。参与者被告知将扮演“老师”,每答错一次单词就对学生施加15伏到450伏的电击。事实上,学生是演员,电击并不存在,但参与者并不知情。

实验流程:三步把普通人推向深渊

- 角色分配:抽签决定“老师”与“学生”,抽签被暗中操纵,确保真参与者总是老师。

- 逐步升级:每错一题,电压提高15伏,伴随录音惨叫、 *** 、沉默。

- 权威指令:白大褂实验员用四句话递进施压,例如“实验要求你继续”。

65%的参与者最终把电压调到

450伏致命档,即使中途表现出极度痛苦。

---

心理机制:服从并非邪恶,而是人性漏洞

1. *** 状态:把责任外包给权威

当实验员说“由我负责”时,多数参与者进入

*** 状态,认为自己的行为只是执行命令,道德责任被转移。

2. 渐进承诺:小步快跑难以刹车

从15伏开始,每一步幅度小,参与者难以找到“停下来的理由”。

沉没成本效应让“已经走到这里”成为继续的借口。

3. 情境力量:环境重写价值观

实验室的严肃氛围、白大褂象征的科学权威,共同构成

情境场,削弱个人判断力。正如菲利普·津巴多在斯坦福监狱实验中所见,好人也会变坏。

---

现实映射:从职场到 *** 的服从陷阱

职场PUA:绩效指标如何变成电击按钮

管理者用“公司制度”包装不合理要求,员工像实验中的老师一样,把伤害同事或客户视为“职责”。

年度绩效面谈就是现代版“请继续”。

*** 暴力:匿名权威下的集体电击

社交平台上的大V或“正义群众”扮演白大褂角色,转发、举报、人肉搜索成为

数字电击。个体躲在ID背后,责任分散,暴力升级。

---

如何抵抗:给普通人的三把钥匙

- 提前设限:在行动前写下不可逾越的底线,例如“绝不公开他人隐私”。

- 寻找盟友:米尔格拉姆后续实验发现,只要有一名同伴拒绝,服从率立刻降到10%。

- 质疑权威:把“这是规定”翻译成“谁制定的?目的是什么?”——语言转换能打破自动服从。

---

个人反思:电击器其实在我们心里

我曾协助一家电商公司优化 *** 流程,发现“按脚本执行”的 *** 更容易对客户说出冰冷话术。后来我们加入

暂停键:每通投诉 *** 超过5分钟,系统自动提醒“是否需要升级人工主管”。三个月内,客户满意度上升22%, *** 离职率下降18%。这让我确信,

制度设计可以削弱服从陷阱,而不是简单指责个体懦弱。

米尔格拉姆实验的真正价值,不是证明人性本恶,而是揭示

情境可以塑造行为。当我们理解这一点,就能把实验室的警示转化为现实世界的护栏——让权威服从不再成为伤害他人的借口。

暂时没有评论,来抢沙发吧~