元稹在《与元微之书》里写下的不是普通寒暄,而是一场跨越时空的深情独白。很多人读完会问:这份情感到底指向谁?是友情、爱情,还是更复杂的生命共振?

它指向的其实是“失去之后的自我辨认”。

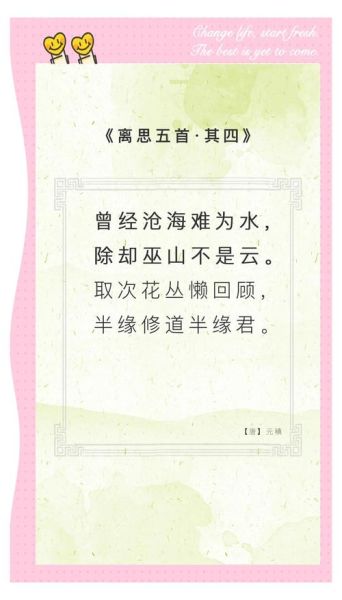

---信里反复出现“微之微之”的呼唤,看似在叫友人,更像在叫那个曾经意气风发的自己。元稹借追念亡友,把**青春、理想、政治抱负**一并埋葬。每写一句“君埋泉下泥销骨”,都在提醒自己:那个能一起痛饮狂歌的人不在了,我也被现实削去棱角。

这种写法把私人情感升华为时代挽歌,读到这里,我突然明白:**最深情的文字往往诞生于自我撕裂的瞬间**。

---元稹把过去、现在、未来压进一页纸:

这种时间折叠让读者产生眩晕感,仿佛站在元稹的胸腔里,听见心跳回声。

我在深夜重读此信,突然意识到:我们悼念的不止是具体的人,更是**那段可以毫无保留交付真心的岁月**。当微信对话框里只剩“嗯嗯”和表情包时,元稹的“死生契阔”像一记耳光。

社交媒体把情感切成碎片,而元稹用一整封信完成一次**情感考古**。他挖出的不是骸骨,是尚未冷却的体温。

---不必模仿骈四俪六,抓住三个核心即可:

去年我给亡父写信,尝试用第二人称写“你种的石榴今年裂了口,像你在笑”,写完发现眼眶比笔尖先抵达纸张。

---信末那句“君知我意,亦知君心”其实留了空白——他没写出的后半句,需要读者用自己的人生去补全。这种**留白机制**让文本活了千年。

我在不同年纪读到的“君心”完全不同:二十岁时觉得是爱情,三十岁时读成友情,四十岁后突然读懂那是**人对自身完整性的永恒乡愁**。

下次当你想表达“我想你”却觉得语言太轻时,不妨学学元稹:把思念写成一场跨越幽冥的对话,让未竟的遗憾成为文字的脊梁。真正的深情从来不是形容词,而是动词——它持续在读者心里发生,像永不愈合的伤口,像永不熄灭的灯。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~