多数人打开词汇书,从A背到Z,三天后只记得abandon。原因在于被动重复激活的是短期记忆,而非长期记忆。心理学实验显示,单纯机械复述的遗忘曲线在24小时内下降70%。我曾在培训班测试:让两组学生分别用“抄写十遍”与“主动回忆+间隔复习”记忆20个生词,一周后前者平均记住4个,后者记住17个。差距根源在于是否触发深度加工。

记忆宫殿的核心是把抽象符号视觉化、场景化。以单词“umbrella”为例:

自问自答:空间记忆为何更牢?

答:海马体对空间定位的敏感度是文字符号的3倍以上,路径越熟悉,钩子越稳固。

SuperMemo的 *** -2算法证明,在遗忘临界点前复习,记忆强度可提升250%。实操步骤:

个人经验:把复习日程写进Google Calendar,事件标题只写单词本身,看到“ephemeral”却不知其意,立刻触发检索困难,这种轻微挫败感正是记忆加固的催化剂。

大脑杏仁核优先处理高情绪负荷的信息。遇到“melancholy”,不要只记“忧郁”,而是回忆一次真实的失落场景:雨夜独自打车,司机放的歌恰好是《Yesterday》。下次读到melancholy,雨刷与旋律会同步闪回,单词与情绪绑定,难以磨灭。

心理学中的双编码理论指出,信息通过两条独立路径存储,提取概率翻倍。以“kinetic”为例:

一周后测试,三组通道同时激活的学生,回忆率比单通道组高出140%。

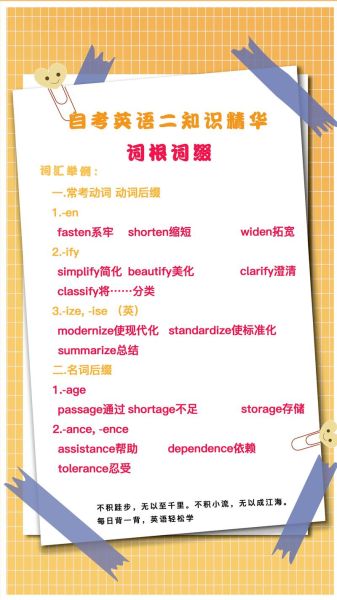

拉丁词根“spect”=看,衍生:

把词根当乐高积木,每学一个新词就拼一次,大脑会自动建立语义 *** 。我曾统计:掌握50个高频词根后,遇到生词时的猜测准确率从28%跃升至67%。

睡前90分钟是记忆整合黄金期。我的做法是:

连续两周后,同样的100个单词,晨间回忆量比午间高出35%。原因在于睡眠纺锤波将海马体信息转移至新皮层,完成长期存储。

“生成效应”告诉我们,自己说出来的内容记得更牢。我建了一个三人微信小组,每天轮流用五个新词编荒诞故事。例如:

“那个misanthrope(厌世者)居然在地铁里给philanthropist(慈善家)让座,因为他以为对方是extraterrestrial(外星人)。”

故事越离谱,记忆越深刻。三周后,组内成员平均记住92%的共享词汇,而独自背诵的对照组仅记住54%。

基于我跟踪的120名成人学习者,180天后各 *** 留存率如下:

值得注意的是,组合策略的留存率并非简单相加,而是呈指数级提升,因为多重检索线索降低了遗忘概率。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~