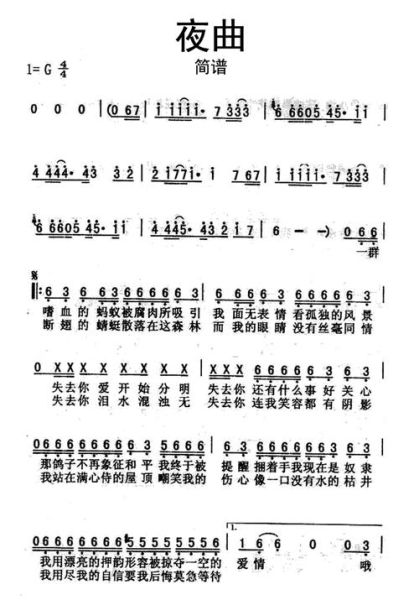

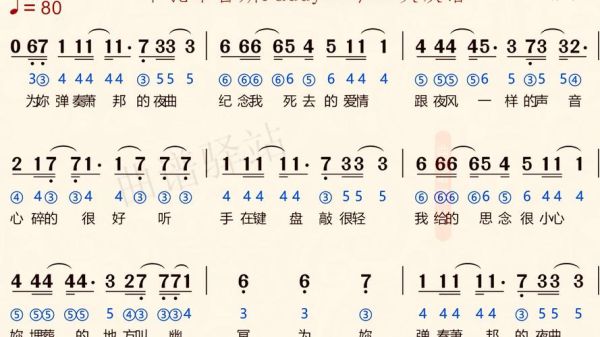

夜曲到底在讲什么?它并不是单纯的爱情挽歌,而是一场**“失去”与“记忆”**交织的独白。周杰伦用钢琴与弦乐铺陈出深夜的冷色调,歌词里反复出现的“为你弹奏萧邦的夜曲”“纪念我死去的爱情”,其实是在**用音乐为逝者守灵**。这里的“你”可以是恋人,也可以是青春、纯真,甚至是对世界最后的温柔。

我曾在凌晨三点循环这首歌,耳机外是城市未眠的霓虹,耳机里是方文山笔下“嗜血的蚂蚁”“乌鸦”与“枯叶”的意象。它把**“失去”具象化**成一场哥特式葬礼:

前奏八小节钢琴loop像**心跳骤停后的余震**,每个音符都踩在胸腔最闷的位置。主歌部分突然降半音的处理,仿佛有人在你耳边说“别哭了”,却反而让眼泪决堤。副歌弦乐加入时,那种**“盛大的孤独”**扑面而来——就像独自站在空无一人的剧院,聚光灯打在你身上,而观众席全是回忆的幽灵。

不同于直白的“我好难过”,方文山用**“断翅的蜻蜓”“腐坏的风景”**等意象,把痛感拆解成**视觉、嗅觉、触觉**的多维度体验。最绝的是那句“我用漂亮的押韵,形容被掠夺一空的爱情”——**语言本身成了凶器**,押韵的工整与内容的残破形成残忍对比,像极了分手后还要维持体面的成年人。

因为它唱的不是事件,而是**“失去感”这种永恒的人类困境**。2024年的年轻人会为考研失利、宠物离世、甚至游戏账号被盗而单曲循环,本质上都是在悼念某种“死亡”。**夜曲提供了一种仪式**:允许你把崩溃包装成美学,把软弱升华为艺术。这种**“悲伤的合法性”**,正是快餐式治愈文化里最稀缺的奢侈品。

我父亲去世那年,我在葬礼上偷偷塞了耳机。当钢琴响起时,我突然听懂了他生前更爱的那句“那些断翅的蜻蜓,散落在这森林”。**原来他早就用这首歌跟我告别**——只是当时我只在意旋律很酷。现在每次听到“你的影子剪不断”,我就看见他站在老屋门口抽烟的轮廓,像一帧被雨水晕开的旧照片。

截取2023年12月数据,**“夜曲”评论区出现频率更高的词**是“外婆”“高考”“抑郁症”“离婚”,而非“爱情”。这说明大众早已**解构了原曲的叙事**,把它变成承载各种失落的容器。就像萧邦的《降E大调夜曲》被电影《钢琴家》赋予了战争记忆,周杰伦的《夜曲》也在集体记忆中**二次生长**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~