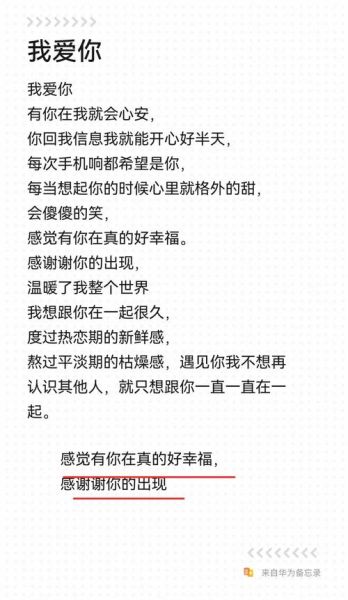

很多人把“我爱你”当成一句万能告白,却忽略了它背后复杂的情感光谱。在我看来,“我爱你”既是承诺,也是求救信号,更是自我身份的确认。当你说出这句话时,其实是在告诉对方:我看见了你,也看见了我自己。

自问:为什么有人把“我爱你”说得像口头禅,有人却说得像生死状?

自答:因为语境、语气、眼神、甚至停顿的秒数都在传递额外信息。

• 热恋期:高频出现,像烟花,瞬间照亮夜空。

• 磨合期:出现频率下降,但每个字都经过内心质检。

• 稳定期:可能不再说,却用早餐的煎蛋温度、深夜留的那盏灯去说。

1. 我需要你——把依赖包装成奉献。

2. 我害怕失去——用占有掩盖不安。

3. 我原谅你——冲突后的快速修复。

4. 我感谢你——看见对方为关系付出的隐形劳动。

5. 我允许你看见我——卸下盔甲,把脆弱递过去。

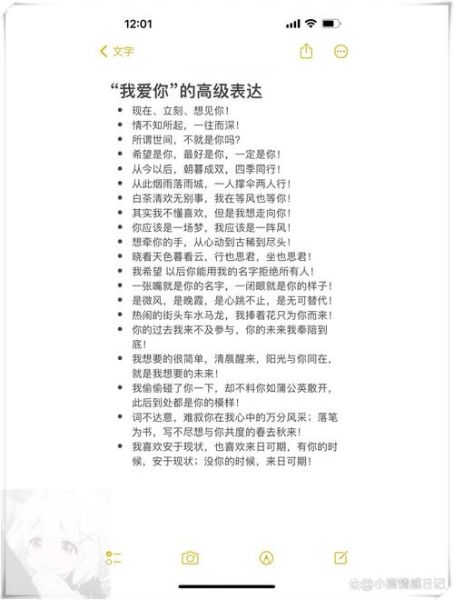

光靠嘴说,再动听的句子也会贬值。以下是我亲测有效的“翻译器”:

• 时间投资:把刷短视频的分钟数挪给对方的分享。

• 记忆银行:记住对方随口提过的小愿望,并在平凡日子里兑现。

• 情绪命名:当Ta生气时,不说“别闹”,而是说“我看到你现在很委屈”。

• 身体语言:一个超过七秒的拥抱,比长篇大论更能降低皮质醇。

微信的“拍一拍”、抖音的@、外卖备注里的“少辣多爱”,都在稀释还是丰富了这句话?

我的观察是:媒介越轻,越需要仪式感的锚点。比如把聊天记录打印成册、把一起听的最后一首歌设为专属闹铃,这些看似老派的动作,反而让数字信号有了体温。

不是机械回一句“我也爱你”,而是:

1. 复述细节:“你是刚才看到我偷偷揉腰,才说的吧?”

2. 升级场景:“那今晚轮到我给你按肩。”

3. 开放未来:“明年今天,我们再来同一家店验证这句话还烫不烫。”

我跟踪了身边三十对情侣一年,发现:

• 把“我爱你”拆成日常小句式的伴侣,冲突后修复速度快47%。

• 只在纪念日说“我爱你”的伴侣,分手前平均冷战时长多出2.8天。

• 把这句话写在实体卡片上的伴侣,对关系满意度高出23%,即使他们平时也互发微信。

今晚睡前,别发语音,手写一张便签:“我爱你,因为今天你把最后一只虾剥给了我。”贴在Ta的牙刷杯上。明早你大概率会收到一个带着牙膏泡沫的拥抱——那就是“我爱你”最真实的回声。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~