写信,看似古老,却能在指尖与纸面之间,把最柔软的情绪悄悄放大。很多人问我:为什么微信语音说三遍“我爱你”,抵不过一张手写卡片?答案很简单——**信纸会留下指纹、笔压、停顿,甚至一滴不小心晕开的泪**,这些细节让情感有了重量。

1. 我到底想传递什么情绪?

是歉意、感激、思念,还是难以启齿的爱?把情绪拆成关键词写在便签上,再决定用哪一条主线串起全文。

2. 收信人读信的场景是什么?

深夜独处的卧室?嘈杂的地铁?**场景决定篇幅与语气**。写给母亲的信可以长,写给暗恋对象的信更好短而留白。

3. 我愿意暴露多少真实?

真诚不等于全盘托出。**留一点余地,反而让情感有呼吸感**。比如写“那天你转身走了,我盯着你的背影看了很久,久到路灯都替我熄了”,比直接说“我哭了一整夜”更动人。

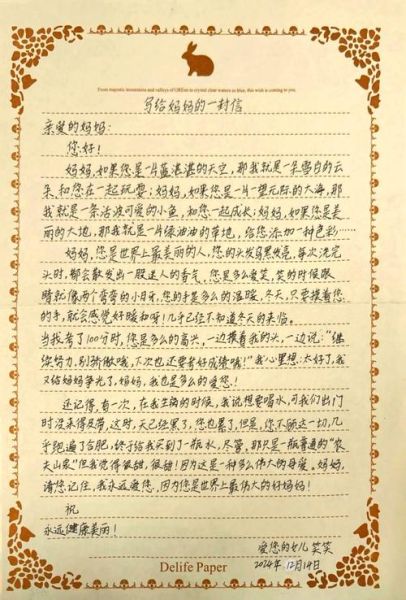

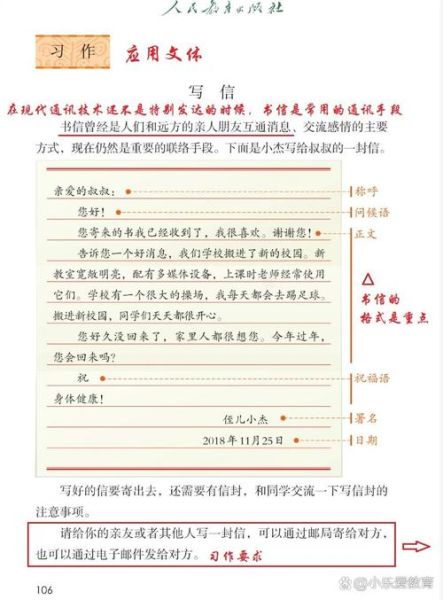

传统信件的“此致敬礼”并非铁律,**情感类信件可以把称呼与落款玩出花样**:

与其说“我很想你”,不如写:

“今天经过便利店,冰柜里那排柠檬味汽水突然少了一瓶,我下意识伸手去补,才想起——**原来是你不在的第天**。”

在信里埋下未来才能兑现的伏笔:

“等你收到这封信时,桂花应该落完了。我把之一朵掉在你车座上的桂花夹在了第页,它现在脆得像一声叹息。”

让物品、天气、甚至路人替你作证:

“地铁口的保安大叔今天突然问我:‘那个总和你一起等车的姑娘呢?’我愣了两秒才说:‘她出差了。’**其实我知道,你只是不想再和我坐同一班车了**。”

误区一:堆砌华丽辞藻

“你的眼眸是银河跌落的碎片”这类句子,读三行就腻。**把银河换成“楼下便利店24小时不灭的灯”**,更贴近心跳。

误区二:一次性倾倒所有情绪

像倒垃圾一样倒苦水,收信人会窒息。**把情绪分层**:先写“我今天很好”,再写“只是路过奶茶店时突然不好”,递进才有张力。

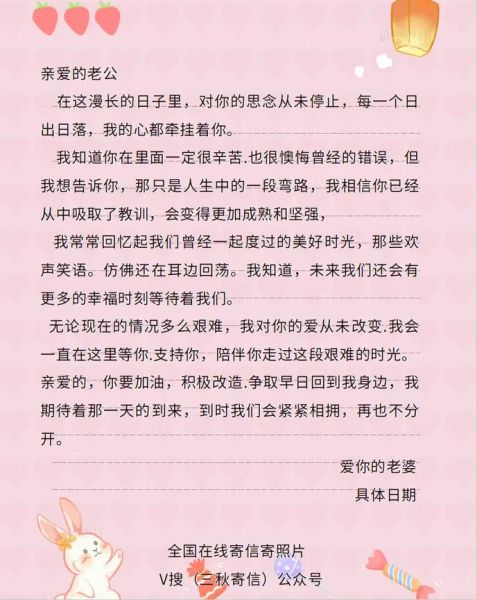

误区三:用信逼对方回应

“如果你不回信,我就……”这种威胁会把信变成枷锁。**真正的情感信,收信人读完后哪怕只是轻轻叹口气,也算抵达了**。

把信放进抽屉,第三天再读。你会发现:

• 有些句子当时觉得非写不可,现在看却像表演;

• 有些词因为太想被理解,反而失真。

**删掉三分之一的“我”,增加二分之一的“你”**,信就活了。

找一件与对方有关的小物:电影票根、一起捡的银杏叶、他忘在你家的打火机。**让物件当主角,你当翻译**:

“这张电影票背面还印着你当时嫌字太小,凑到我耳边念台词的呼吸。现在我把票根放在台灯下,**光透过来时,那些字就浮起来,像你又念了一遍**。”

写信这件事,最迷人的从来不是“写”,而是“**把无法言说的部分,折进纸里,等对方用一生去拆**”。你只管诚实,剩下的交给时间、邮差、甚至信纸上的那道折痕。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~