当我之一次把厚重的《动物植物百科》放到七岁女儿面前时,她皱着鼻子问:“妈妈,这是不是只有考试才用得到?”她的疑问击中要害:在碎片化阅读时代,系统化知识是否还有吸引力?

我的答案是肯定的。百科的价值不在于“背下来”,而在于建立“知识坐标”。当孩子知道“螳螂的复眼由上千个小眼组成”时,下次在公园看到螳螂,她会主动观察,而不是匆匆跑开。这种“带着问题去生活”的能力,正是百科能馈赠的成长礼物。

自问:孩子是否出现以下信号?

若满足两条以上,说明孩子已具备接受百科的心理准备。年龄不是硬门槛,好奇心才是。

纯文字会让孩子望而生畏,纯图片又沦为画册。我亲测发现,左页一张跨栏照片、右页三段短文的排版最易坚持。女儿会先看图猜故事,再读文字验证,形成“主动阅读闭环”。

廉价铜版纸反光刺眼,油墨味刺鼻,孩子翻两页就跑。优选米黄轻型纸,手指摩擦有细微沙沙声,油墨带淡淡松香,这种触感会让孩子在多年后闻到类似气味时,瞬间想起蹲在地板上看剑齿虎的下午。

某版本在每章末尾留空白“观察笔记页”,女儿用蜡笔给蕨类植物画“发型”,这种参与感让她把书从“别人的知识”变成“我的作品”。选书时不妨快速翻阅,看是否有留白、折页、可撕小卡片等互动设计。

错误示范:家长照本宣科“北极熊体长可达2.5米”。

正确打开方式:

我曾花三百元购入“AR增强版”,扫码后跳出三D蓝鲸动画,孩子兴奋三分钟,随后要求玩手机游戏。技术噱头若不能深化理解,就是注意力毒药。

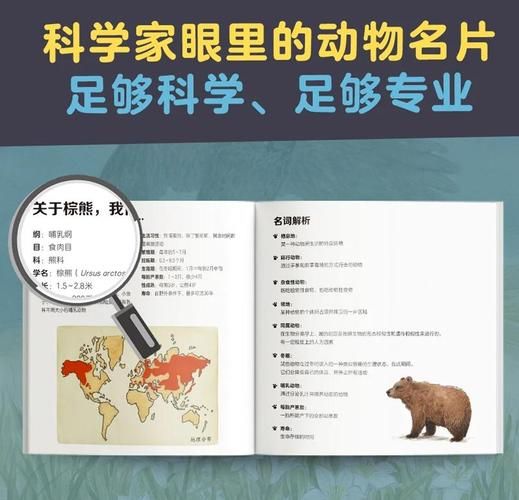

另一套“专家审定版”用拉丁文标注每个物种,孩子直接跳过。真正的高手是把复杂概念翻译成儿童语言,比如把“光合作用”说成“叶子在阳光下做魔法面包”。

女儿把“蘑菇”章节撕下来贴在阳台花盆上,三个月后竟长出小蘑菇。那一刻她意识到:知识不是终点,而是行动的起点。

我们开始用废旧纸箱做“家庭物种博物馆”,把旅行捡的松果、贝壳分类陈列,贴上从书里剪下的说明文字。百科从一本书变成了一种生活方式——餐桌上讨论“为什么洋葱让人流泪”,散步时比赛谁先找到“掌状复叶”。

数据佐证:持续半年后,女儿在科学课上的提问次数从平均每节1.2次上升到4.7次(班主任统计),这些问题的深度远超课本范围。

最后想说,别指望一本百科把孩子变成“小学霸”。它的终极意义,是在孩子心里埋下一颗“世界很大,我想去看看”的种子。当某天他独自面对未知的森林或沙漠时,会想起童年某个午后,阳光照在书页上,一只手绘的蝴蝶正从纸间飞起。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~