大魏读书人名录是北魏时期官方与私修并存的学术谱系,既记录经学、史学、律学、历算等领域的代表人物,也折射了鲜卑汉化与门阀士族博弈的深层脉络。下面分板块拆解它的来龙去脉。

太和改制后,孝文帝诏令秘书监崔光“**搜访遗逸,编次儒林**”,最初只是为太学选师,后来因《太和律》修订需要,范围扩大到律博士、历算生。正史未立传的寒门学者,之一次被官方黄纸誊录,形成“**黄籍儒卷**”。

——为什么叫“黄纸”?因为北魏沿用晋代制度,户籍用黄纸,儒籍借用了同一套行政符号,以示与军籍、民籍并列。

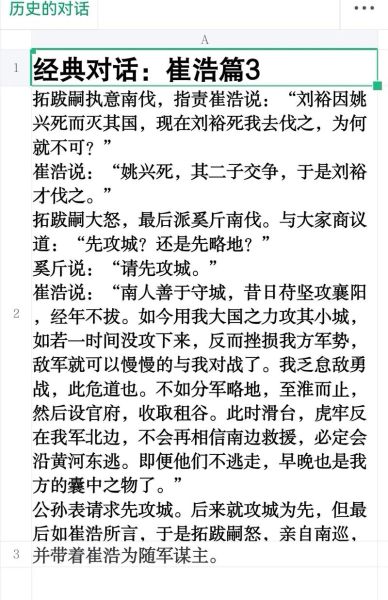

崔浩《国记》与魏收《魏书》的雏形都在名录中留下“**待撰**”标记,可见官方对当代史的谨慎。

名录罕见地出现“女尚书卢氏”,她主持太学女弟子考试;沙门昙曜虽为僧人,却因《付法藏因缘传》被归入“译经儒”一类,说明北魏对“读书人”定义远比南朝宽松。

个人观察:崔浩国史之狱后,官方对学术谱系噤若寒蝉,名录被拆散藏入秘阁。直到北齐天保年间,魏收编纂《魏书·儒林传》时,才从残卷中辑出姓名,却删去门第与师承,导致后世只知“有人”,不知“何派”。

孝文帝想用读书人打破鲜卑八姓垄断,却反被清河崔氏、范阳卢氏利用名录抬高身价。一个细节:名录把“**博陵崔氏**”排在“**赵郡李氏**”之前,引发后者三十年不送子弟入太学。皇权与士族互相塑造,读书人成了棋盘。

把名录与《水经注》《洛阳伽蓝记》GIS叠加,可发现平城—洛阳—邺城的学术走廊;再接入墓志数据库,能还原寒门学者的迁徙路径。这种“**文本+空间**”的交叉,或许比传统考据更能回答“北魏文化为何没有随迁都而断裂”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~