在键盘与屏幕统治表达的时代,**诗歌仍像一把薄刃,划开被日常包裹的心**。它不靠逻辑,而靠节奏、意象与留白,让情绪在缝隙里呼吸。我常把写诗比作深夜拆信:把白天说不出口的酸涩、狂喜、钝痛,折成几行字,塞进月光。有人问:“用散文也能写感受,何必押韵?”答案藏在**语言的密度**里——诗歌用最少字数承载更大震颤,如同把海啸压缩进一只贝壳。

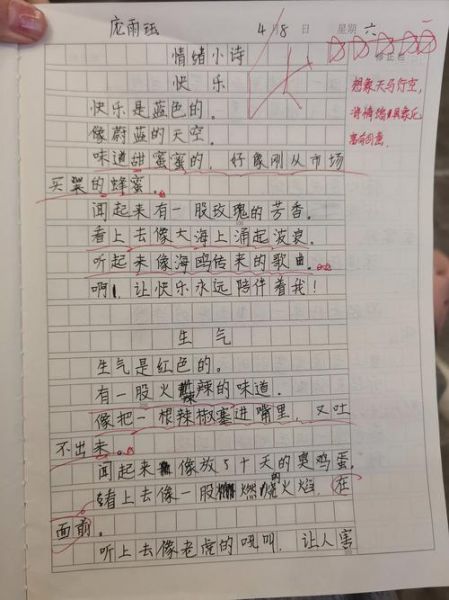

初学写诗的人常犯一个错:把情绪直接翻译成形容词,比如“我很悲伤”。**悲伤本身无法被阅读,只能被看见**。我习惯在记忆抽屉里翻找“物证”:外婆的蓝围裙、暴雨里熄灭的烟、地铁站剥落的广告纸。这些碎片一旦与情绪焊接,就成了**意象**。 自问:如果快乐是一种颜色,它会不会是橘子汽水里浮动的气泡?如果孤独有声音,它会不会像凌晨四点冰箱的嗡鸣?**找到那个让你心脏漏半拍的细节,诗就成功了一半**。

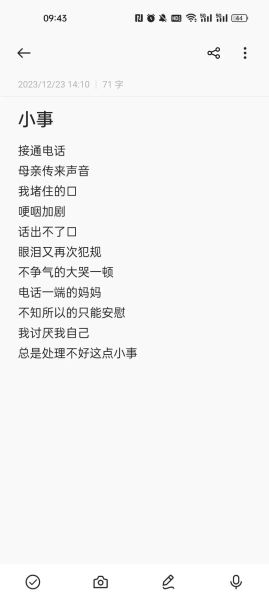

诗歌的呼吸感来自**断句与停顿**。 • 长句适合沉溺:像溺水者抓住最后一根水草,情绪在绵延里失控。 • 短句适合刺痛:每个字都像钉子,敲进读者骨头。 我曾在分手时写:“你走以后/钟摆/也学会/哽咽”。刻意把主语拆开,让时间本身发出哭声。**分行不是装饰,是让情绪在空白处继续说话**。

直接说“我爱你”容易显得廉价,但说“今晚的月亮是我偷渡给你的邮票”,**爱意就获得了陌生化的翅膀**。隐喻的秘诀在于**距离**:本体与喻体不能太近(“眼睛像星星”已老旧),也不能太远(“眼睛像税务局”会困惑)。我偏爱中间地带——把爱人比作“未完成的档案”,既私密又带着 bureaucratic 的冷感,这种矛盾反而让思念更锋利。

之一稿通常充满“正确的废话”,比如“我的心很痛”。我会逼自己追问: 1. 痛是钝器击打,还是玻璃划破? 2. 痛在哪个具体部位?左耳下方第三根肋骨? 3. 痛有没有味道?像铁锈还是像烧焦的塑料? **每一次修改都是把情绪从 cliché 的泥潭里打捞出来**。删掉所有副词,留下动词和名词,诗会像被水洗过的石头,纹路清晰。

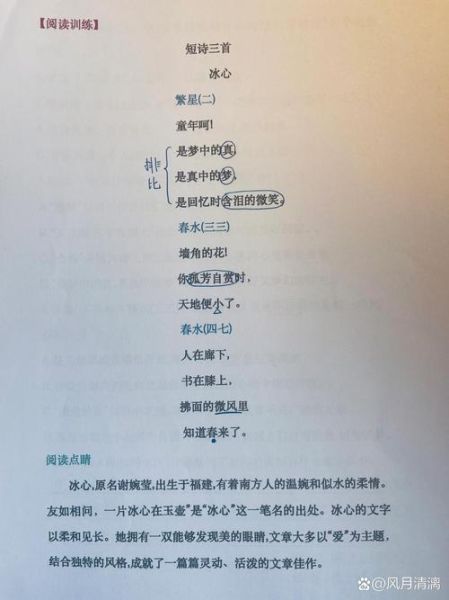

想学会表达,先学会倾听。我床头常放策兰、辛波斯卡、痖弦。读他们时,我不分析修辞,只记录**身体反应**:哪一句让我喉咙发紧?哪一句让我突然想抽烟?这些反应就是**情感 GPS**。模仿不是抄袭,而是拆解他们的“情绪机关”——策兰用“骨灰瓮里的盐”写战争,我学着用“快递箱里的泡沫粒”写漂泊,**把时代特有的物象炼成新的情感容器**。

有些痛太巨大,诗会崩裂。我曾试图写母亲的阿尔茨海默病,写了三十稿都失败。最后只留下两行:“她忘记我的名字/却记得我爱吃梨”。**承认语言的局限,反而让诗更诚实**。就像里尔克说的,美是恐怖的开始,我们所能做的,只是**把裂缝留在那里,让光经过**。

1. **感官考古**:闭眼回忆最近一次哭泣,写下更先浮现的三个物体,用它们拼出一首诗。 2. **反向隐喻**:把“时间”比作一件日常用品(比如“时间是漏水的洗衣机”),再倒推它对应的情感。 3. **空白实验**:写十行诗,强制每行不超过五个字,让未说出口的部分在留白里轰鸣。

诗歌不是情绪的终点,而是**起点**。它像一封未寄出的信,写完就烧掉,灰烬落在纸上,成为新的星座。**当你问“如何通过诗歌表达情感”,其实你早已在表达,只是需要一把更精确的刀**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~