颜色本身没有生命,却能在瞬间点燃情绪。科学家说,这是视网膜→丘脑→杏仁核的闪电通路;设计师说,这是文化符号的集体记忆。我更愿意把它理解为一种“视觉语言”,它绕过理性,直接和潜意识对话。

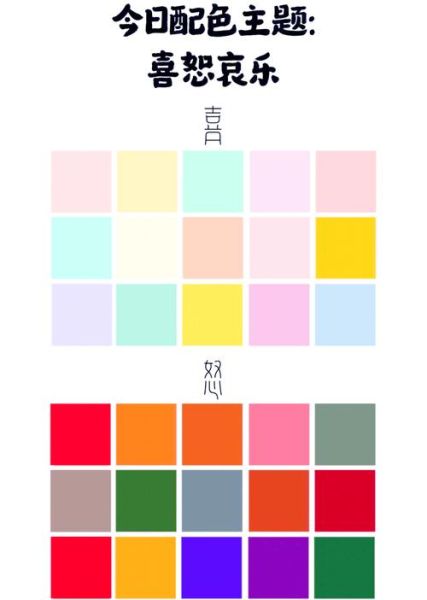

红色是所有波长里最能 *** 心跳的颜色。它让人想到玫瑰,也让人想到警报。

个人经验:在电商Banner测试里,把“立即抢购”从橙红换成正红,CTR提升12%,但退货率也微增3%。可见红色越纯,冲动越强,理性越弱。

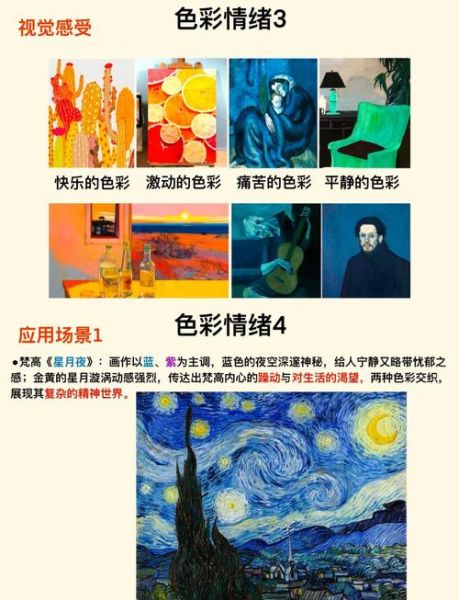

蓝色常被贴上“科技”“可靠”的标签,可它也有阴郁的一面。

自问:为什么金融App偏爱深蓝?

自答:因为深蓝降低瞳孔扩张,用户更愿意长时间阅读复杂数据。而浅蓝+灰白渐变,则像阴天海面,容易引发轻度抑郁,适合冥想类产品。

高饱和黄能快速提升多巴胺,但过量就会像警报灯一样让人烦躁。

我曾把儿童教育网站的CTA从柠檬黄调到芥末黄,跳出率下降7%,家长留言“没那么刺眼”。原来,降低明度=降低焦虑。

绿色是自然界的主色调,因此自带“安全”光环。

但别忘了,美元也是绿色。当绿色与金属质感结合,立刻散发“财富”气息;换成哑光植物绿,则回归“疗愈”。

历史上,紫色染料价比黄金,于是它成了皇室+灵性的混合符号。

在美妆行业,深紫包装暗示“高端抗衰”;淡紫渐变则像薰衣草田,主打“夜间修护”。同一色相,明度差20%,用户心智就从“贵妇”滑向“少女”。

黑色是所有颜色的终点,也是所有颜色的起点。

高端腕表用纯黑背景+高反差金属指针,营造“时间静止”的永恒感;而街头潮牌把黑色做旧、磨毛,反而传递“反权威”的叛逆。黑色越干净越昂贵,越破碎越街头。

白色常被当作“留白”,但它并非无色。

医院用冷白强化消毒感;婚礼用暖白营造圣洁。关键在色温:5000K以上显冷,4000K以下显暖。我曾把SaaS官网背景从#FFFFFF调到#F8F9FA,用户平均停留时长增加9秒,轻微暖白=更易阅读。

三步自检法:

独家数据:去年 *** 盘的一款睡眠App,把主色从靛蓝改为鼠尾草绿,次周留存提升14%,用户反馈“界面像卧室”。

随着可变字体与动态CSS的普及,颜色将不再是静态选项。设想一下:同一按钮在清晨呈现暖黄,深夜自动转为靛蓝,根据用户心率实时调整明度。颜色将从“品牌资产”升级为“情绪接口”。

谁能率先把生理数据→颜色映射做成标准化API,谁就能掌握下一代交互话语权。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~