答案:因为他们把“距离”写成了“温度”。

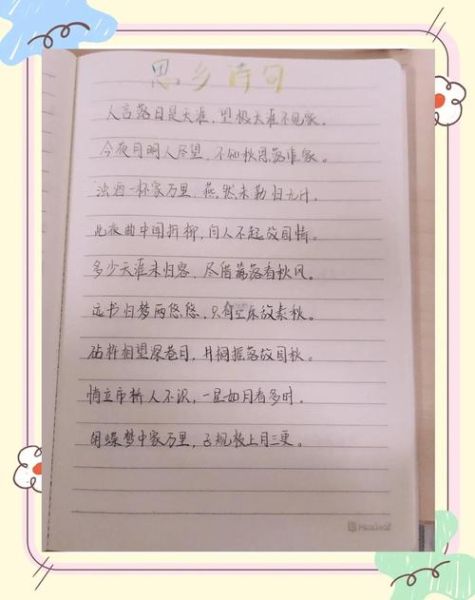

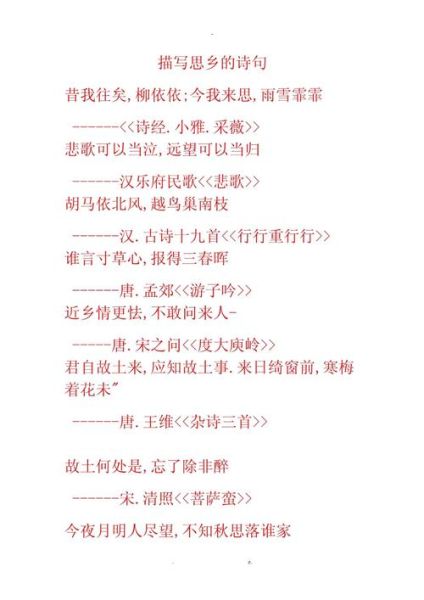

读李白“举头望明月,低头思故乡”,我们感到的不是冷月,而是掌心发烫的牵挂;品杜甫“露从今夜白,月是故乡明”,我们看到的不是白露,而是被月光照亮的童年小路。诗人用极简意象,把空间距离转化为情感温度,于是千年之后的我们,仍能在一行诗里听见心跳。

把“举头望明月”拆成三步:

①抬头——找一个真实可触的月亮;

②闭眼——想象老家的屋檐轮廓;

③呼吸——同步李白的呼吸节奏。

三秒后,你会发现鼻腔里出现稻草或桂花的味道,那就是诗在替你返乡。

用四川话读“巴山夜雨涨秋池”,舌尖的“巴”与“池”会弹出麻辣味;用闽南语读“故园东望路漫漫”,尾音的“an”像海浪拍岸。

方言的声腔是隐形的邮票,把诗寄回你的出生地。

把“露从今夜白”改写成“妈,院子里的桂花是不是也打了一层霜?”

当诗句变成第二人称,乡愁就找到了收件人。

上周三晚高峰,我在号线车厢里默诵了十首乡愁诗。原本嘈杂的人声忽然分层:

- 婴儿的啼哭像“杜鹃声里斜阳暮”;

- 报站的女声像“洛阳城里见秋风”;

- 甚至对面大叔的韭菜盒子味,都变成“故园芜已平”。

那一刻我明白:诗不是让你逃离地铁,而是把地铁变成故乡的延伸。

2023年春运人次达二十亿,却有超过三亿选择“云团圆”。屏幕里的父母越来越高清,乡愁却越来越模糊。

诗句像一把筛子,把像素化的情绪重新还原成颗粒饱满的稻粒。当你在视频里喊“妈,我挺好的”时,心里默念的可能是“近乡情更怯”;当你在朋友圈发城市夜景时,真正想说的是“故园东望路漫漫”。

诗不会替你回家,但它会替你把“回家”两个字,烫平在心上。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~