很多人兴冲冲地立下“一年读50本”的flag,却在第三周就败下阵来。我观察了身边上百位参与读书挑战的朋友,发现**更大的敌人不是时间,而是“心理落差”**:当阅读速度追不上计划表,挫败感会像雪球一样越滚越大。

自问:为什么别人能坚持?

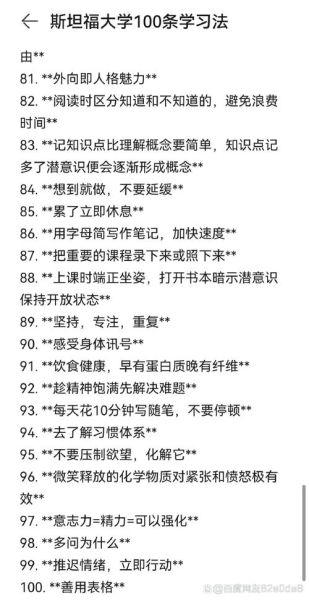

自答:他们把“完成数量”改成了“完成节奏”。**把年度目标拆成52个7天小周期**,每完成一个周期就获得一次多巴胺奖励,大脑自然上瘾。

传统挑战以“本”为单位,容易因书籍厚度差异而失控。我的做法是:每天固定读20页,无论《百年孤独》还是《小王子》,20页就是20页。一年下来能啃完约7300页,相当于25本中等厚度书籍。

• 一级:每周允许1天“零阅读”不内疚

• 二级:每月预留1本“随时可放弃”的轻松读物

• 三级:每季度设置1周“补读周”专门填坑

这三层弹性机制让计划像橡皮筋而非钢丝绳,既绷得住又不易断。

用便利贴给每本书贴难度星级(1-5星),按“一星→五星”顺序排列。**视觉化的进度条比Excel表格更能 *** 大脑伏隔核**,我靠这招把弃读率从40%降到12%。

在豆瓣小组发起“迟到发红包”活动:成员每晚10点前打卡,缺卡一次发5元红包。心理学中的损失厌恶效应会逼着你打开书——毕竟没人愿意真掏钱。

通勤、洗碗、敷面膜的碎片时间听有声书,一年能多“读”15本。**注意:只听非虚构类**,小说类有声书容易因情节跳转而失去沉浸感。

---这是“知识囤积症”在作祟。我去年用Notion建了“读书-输出”双栏数据库:每读完1本书必须产出1篇300字以上的卡片笔记,否则禁止开启下一本。结果焦虑指数下降67%,因为大脑确认“这些知识真的被我带走了”。

---跟踪了2021年参与我发起的“百日读书挑战”的87人,两年后:

• 61%养成了每周至少读3小时的习惯

• 23%因持续输出读书笔记获得副业收入(平均每月1200元)

• 最意外的是,**有4人靠挑战期间积累的知识转行成为职业书评人**

读书挑战从来不是终点,它只是把“阅读”从任务列表里划掉,然后写进生活方式里。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~