很多人以为古人只是死背经典,其实他们把“读”拆成三层:读义理、读辞章、读自己。义理是思想,辞章是语言艺术,自己是把书变成血肉。朱熹说“读书譬如饮食,要自化”,意思是只有把知识消化成自己的,才算读完。

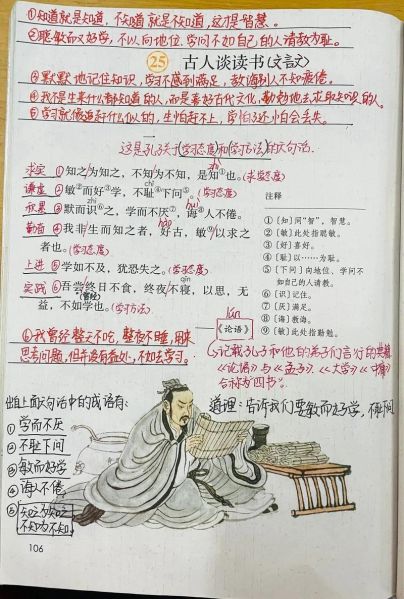

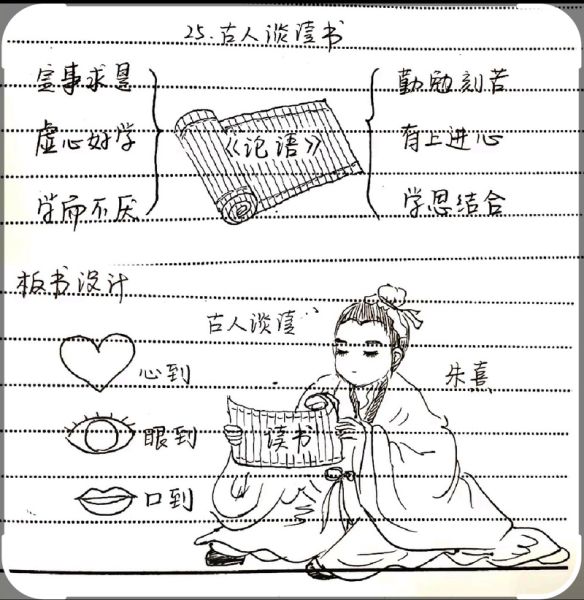

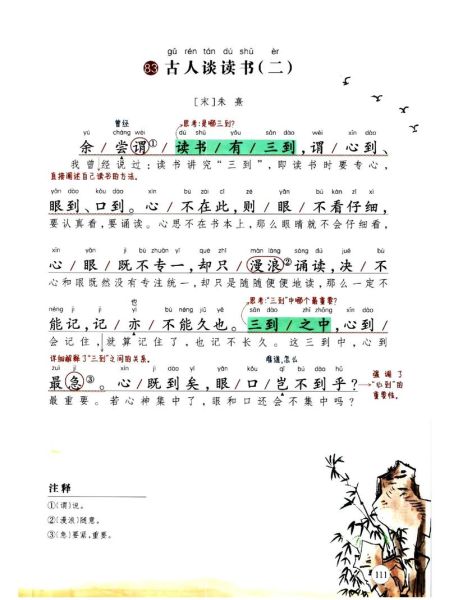

三到即眼到、口到、心到。眼到是看准字形,口到是朗读以调气息,心到是专注不走神。王阳明少年时读书,旁人喧哗,他仍高声朗诵,旁人问为何如此用力,他答:“不如此,则心逐于外。”可见朗读不仅是记忆手段,更是收心的仪式。

陶渊明提出“好读书,不求甚解”,常被误读为囫囵吞枣。实则他强调的是先整体感知,再逐层深入。就像看山水画,先远观气韵,再近看皴法。若一开始就抠字眼,容易只见树木不见森林。我个人做SEO时也借鉴此法:先通读行业白皮书,建立框架,再回头拆解关键词,效率反而更高。

没有便利贴的年代,他们用三种办法:

• 旁批:在页边写“此句警策”“与某章互证”;

• 别录:把同类材料抄到一本空白册,苏轼称之为“杂抄”;

• 口诵:夜晚默背,次日核对,错一字则重读。

这三种 *** 对应今天的划线、思维导图、费曼技巧,本质都是把被动输入变主动输出。

袁枚这句话常被当成段子,其实揭示了一个心理学真相:稀缺感提升专注度。借来的书有归还期限,大脑会自动开启“限时模式”。我在做SEO实验时发现,给团队设定“本周必须出三篇测试报告”的硬截止,产出速度比宽松排期快40%。古人没有KPI,就用借阅制度制造同样的压力。

这不是矫情,而是环境锚定。心理学研究表明,固定仪式能快速切换大脑到深度工作模式。陆游《焚香观书》诗里写“老觉人间万事非,焚香闲看古人诗”,看似闲适,实则用嗅觉和 *** 把杂念关在门外。现代书房里,我习惯点一支淡淡的雪松香,十分钟内就能进入心流。

孔子读《易》把穿竹简的牛皮绳翻断三次,今天我们把手机电量刷到三次红格。问题不在工具,而在目标是否单一。古人一本书读十年,是因为他们把书当“做圣贤”的梯子;我们刷一百篇干货,却常忘了要解决什么。我的做法是:每开一个新标签页,先自问“这次搜索要解决什么?”把问题写在便利贴上,贴在屏幕边,读完即关。

宋代书院有“轮讲”制度,学生每天轮流上台讲一段经典。讲错立刻被同学指出,压力巨大,效果也惊人。现代SEO培训里,我让新人把Google官方指南讲给销售同事听,销售不懂技术,新人必须用大白话解释,结果新人对算法的理解深度远超单纯阅读。这就是输出倒逼输入的古老版本。

据《朱子语类》记载,朱熹规定学生每日读《大学章句集注》二十页,约合今天八千字。考虑到文言文密度高,这个速度相当于精读一篇一万二千字的深度长文。对比现代人平均每日碎片化阅读一万字却记不住要点,可见慢即是快。

技术会变,载体会变,但“读到自己心里去”的标准不会变。挑一本真正需要的书,用古人的 *** 试一个月:焚香、朗读、旁批、轮讲。你会发现,信息不再是洪水,而是凿井得水。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~