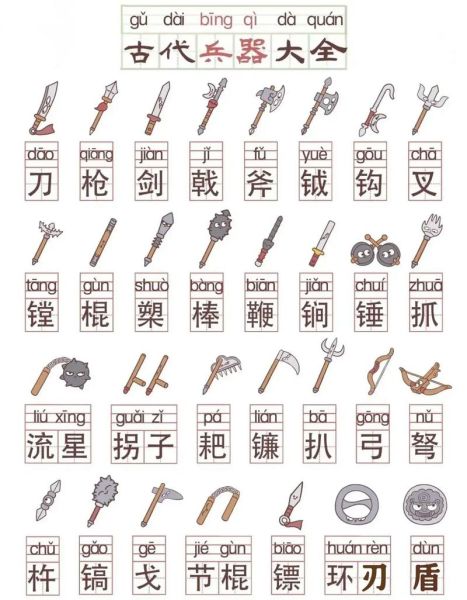

为什么“刀枪剑戟”成了冷兵器代名词?

在《兵器百科》的读书笔记里,我发现一个有趣现象:古人提到“十八般兵器”时,往往把“刀枪剑戟”放在最前面。其实这并不是说只有这四种,而是它们代表了四种截然不同的杀伤逻辑——劈砍、突刺、切削、钩啄。只要先搞清这四种逻辑,再复杂的冷兵器也能一眼归类。

---

刀:最亲民的“劈砍之王”

问:为什么刀比剑更早普及?

答:因为刀的单刃厚脊设计,容错率极高,新手也能在战场上迅速形成战斗力。

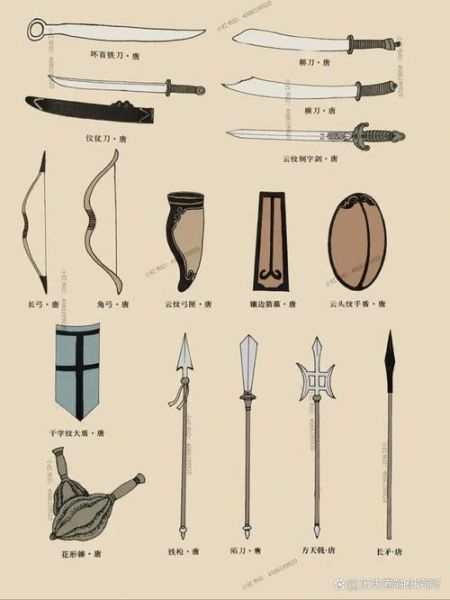

- 唐刀:刀身微弯,兼顾劈砍与马战冲锋;

- 柳叶刀:明清步兵标配,重量集中在刀头,劈甲效率惊人;

- 个人见解:刀的“亲民”属性让它成为农民起义首选,太平军甚至把农具直接改造成大片刀,成本低廉却威力不俗。

---

枪:一寸长一寸强的“战场标尺”

问:枪头那么小,为什么杀伤力反而更大?

答:枪把动能集中在一点,破甲深度远超宽刃兵器。

- 马槊:长达四米,骑兵对冲时先戳后挑,一击即可废掉对方战马;

- 花枪:两米出头,步兵方阵使用,密集突刺像“钢铁刺猬”;

- 读书笔记亮点:宋代《武经总要》记载,一名训练有素的 *** 可在十秒内完成三次突刺,而弓箭手只能射出两箭。

---

剑:身份象征大于实战的“双刃贵族”

问:剑在战场上真的被淘汰了吗?

答:并非淘汰,而是回归它最初的功能——礼仪与防身。

- 汉剑:八面研磨,剑脊厚重,仍能破甲,但造价高昂,仅军官佩戴;

- 明清佩剑:剑身越来越窄,重心前移,更像今天的战术刀,主打快速拔刀突袭;

- 个人观点:剑的衰落其实是社会阶层流动的结果。当平民也能持枪上阵,贵族专属兵器自然失去光环。

---

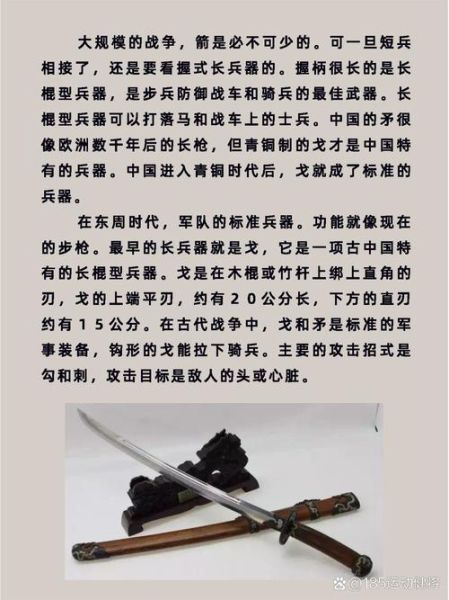

戟:被低估的“多功能瑞士军刀”

问:戟看起来复杂,会不会华而不实?

答:恰恰相反,戟的钩、啄、刺三合一设计,让它成为对付骑兵的利器。

- 卜字戟:横刃可钩马腿,直刃可刺骑士,一车戟手能封锁整条巷道;

- 方天画戟:仪式化后的产物,实战价值下降,但视觉冲击拉满;

- 读书笔记彩蛋:唐代陌刀队常与戟手混编,前者破阵,后者补刀,堪称古代“步坦协同”。

---

如何一眼区分?记住“三看口诀”

看刃、看柄、看用法:

- 单刃厚脊——刀;

- 长杆尖头——枪;

- 双刃对称——剑;

- 带横枝刃——戟。

---

冷兵器演化的底层逻辑

从《兵器百科》的朝代更迭表可见,每一次兵器大换代都伴随战术革命:刀取代剑,是因为步兵方阵崛起;枪淘汰戟,是骑兵冲锋速度提升后的必然;而剑的礼仪化,则映射出中央集权对贵族武装的削弱。换句话说,兵器史就是一部微观的社会史。

下次逛博物馆,不妨先闭眼想象:这把兵器的主人是谁?他面对的是怎样的敌人?当你能把冷冰冰的金属还原成一段鲜活的历史,兵器百科才真正读“活”了。

暂时没有评论,来抢沙发吧~