在真实的企业场景里,**“人心散了,队伍不好带”**的叹息每天都在上演。作为一名既做SEO又管团队的从业者,我发现:如果能把管理心理学里那些看似晦涩的理论翻译成可落地的动作,团队凝聚力就会像关键词排名一样稳步上升。下面用自问自答的方式,拆解几个常被忽视却极有效的理论,并给出可直接套用的操作清单。

答案:心理安全感不足。谷歌“亚里士多德计划”追踪180个团队后发现,成员敢不敢把真实想法摆到桌面,比成员智商更能预测绩效。管理者常犯的错误是:把“和谐”当目标,结果压抑了冲突,也压抑了创造力。

答案:赫茨伯格双因素理论告诉我们,奖金只是“保健因素”,消除不满却无法带来满意。真正让人自燃的是“激励因素”:成长、认可、意义感。

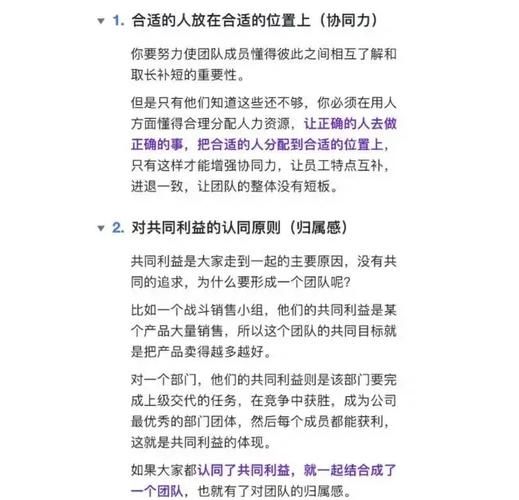

答案:社会认同理论指出,人会优先维护自己所在群体的边界。如果市场部只把技术部当“资源方”,协作必然沦为拉锯战。

之一步:共享身份标签——把项目命名为“北极星计划”,而非“市场部需求”,让所有人先成为“北极星船员”。

第二步:轮岗影子计划——让产品经理去 *** 部接一天 *** ,让工程师旁听销售拜访,亲身体验对方痛点。

第三步:联合KPI**而非**各自KPI**——把“北极星上线后30天留存率”同时写进市场、技术、运营的绩效合同,一荣俱荣。

---答案:媒体丰富度理论提醒我们,文字<语音<视频<面对面,信息维度越少,情感越稀薄。很多远程团队只用IM沟通,相当于天天“裸奔”。

去年我用上述 *** 带一个12人内容团队,3个月内:

有趣的是,**“手写感谢卡”**被提及为“最意外惊喜”,其激励效果在匿名调研中反超季度奖金。管理心理学不是玄学,它只是把人性翻译成可测量的杠杆。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~