当一幅画、一段旋律或一支舞蹈被创造出来时,大脑里到底发生了什么?**功能性核磁共振显示,参与艺术表达时,杏仁核活动下降,前额叶皮层与默认模式 *** 连接增强**。这意味着,原本被创伤记忆困住的“情绪警报器”暂时安静,而负责整合自我叙事的区域开始工作。我的观察是,来访者在持续六周的涂鸦练习后,报告“胸口堵住的石头”变轻,其实是**神经可塑性**在悄悄改写旧回路。

传统谈话治疗要求来访者把感受翻译成词汇,但**创伤往往储存在身体与图像层面**。一位遭遇车祸的画家告诉我,每当描述撞击瞬间,她就出现解离;然而让她用黏土重现扭曲的车头,眼泪却自然流下。艺术绕过了逻辑审查,直接触碰**情绪躯体标记**,让记忆得以被安全地“二次处理”。

问:我连直线都画不歪,也能受益吗?

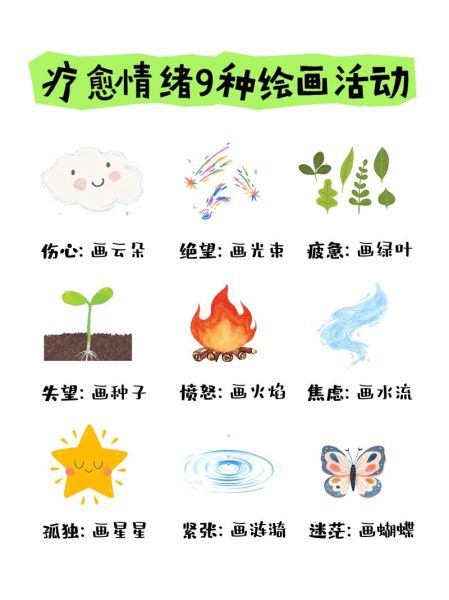

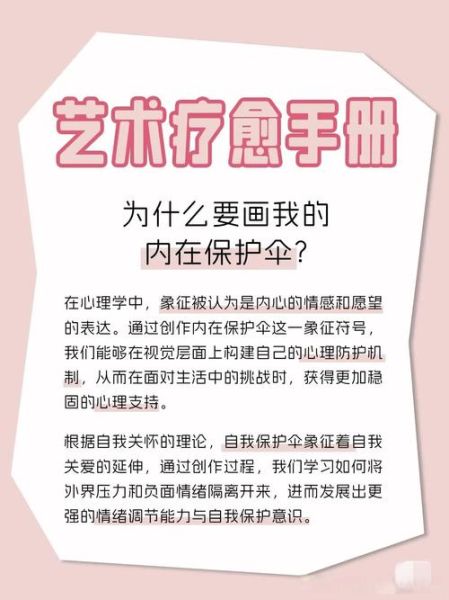

答:艺术疗愈的评估标准不是“美”,而是**情绪位移**。一位工程师用Excel表格画“情绪折线图”,同样达到了释放效果。关键在于**象征行为**是否触动了内在体验,而非技巧高低。

在我的跨文化工作坊里,中国参与者倾向用留白表达“说不出的痛”,而欧美学员更习惯用厚重颜料覆盖。有趣的是,当双方交换媒介时,**东方人首次体验到“覆盖”带来的掌控感,西方人则学会在留白中呼吸**。这说明艺术疗愈需要尊重文化脚本,而非套用单一范式。

三年前,我因亲人离世陷入麻木。朋友递来一支烧焦的火柴,让我在纸上随意刮擦。那一刻,**焦黑的痕迹与内心的灰烬产生共振**,眼泪终于决堤。后来我才读到研究:木炭的粗糙触感能 *** 皮肤机械感受器,进而提升催产素水平。但当时的我无需论文,只需那一道黑色裂缝,让光照进来。

今晚,关掉手机,准备一张废纸和任何可留下痕迹的工具(口红、咖啡渣皆可)。闭眼回想最近一次让你胸口发紧的场景,然后**让手在纸上移动三分钟,不抬头、不停顿**。完成后,把纸倒过来看,问自己:这幅“不像任何物体”的图像,哪个角落最吸引我?在那里补一笔新的颜色。这一笔,就是**你与自己的新约定**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~