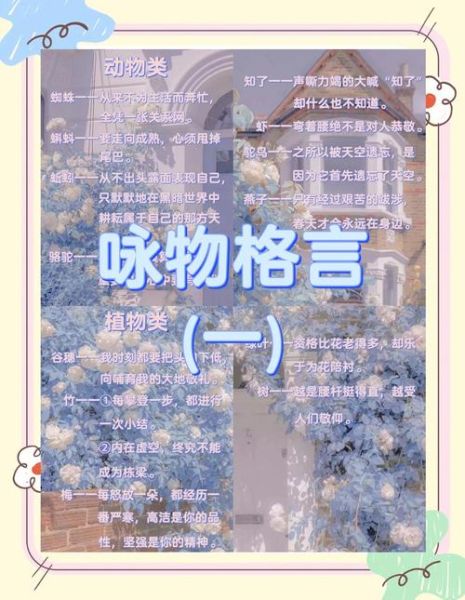

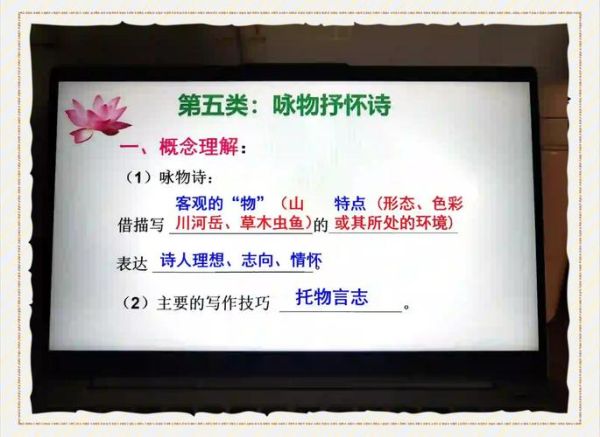

当诗人把目光投向“物”,其实是在借物说话。咏物诗的核心从来不是“物”,而是“情”。比如陆游的《卜算子·咏梅》,表面写梅,实则写自己“零落成泥碾作尘”的孤高与不甘。为什么读者能瞬间共鸣?因为梅花在中国文化里早已成为“坚贞”的代名词,情感被压缩进一个意象,一触即发。

问题:为什么有些咏物诗读起来像说明书?

答案:缺了“移情”这一步。苏轼写《海棠》“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆”,把花当人看,情感立刻有了温度。技巧在于抓住物与人最相似的那个瞬间:海棠的“欲睡”=诗人的“惜时”。

---李商隐写《蝉》,却用“烦君最相警,我亦举家清”把蝉鸣听成家国警报;现代诗人余光中写《白玉苦瓜》,让苦瓜成了“被乡愁腌渍的乡愁”。冷门意象的优势在于新鲜感,但风险是读者需要更多文化解码。解决 *** 是在诗中埋一条“情感暗线”,比如苦瓜的“苦”与乡愁的“苦”天然同构。

---在短视频时代,咏物诗的“意象压缩”反而成了优势。我曾尝试把杜甫《孤雁》改写成15秒短视频脚本:

“一只雁掉队了,它叫一声,天空就空一寸。”

评论区更高赞是“原来孤独可以丈量”。这说明咏物情感具有跨媒介的穿透力,只要抓住“物-情”之间的那个精准比喻。

根据《全唐诗》语料库统计,高频意象(梅、竹、月)的情感词共现率反而低于中频意象(蝉、萤、苔)。越日常的物,越需要诗人提供“情感增量”。比如“苔”在刘禹锡笔下“苔痕上阶绿”是隐逸的淡然,在袁枚笔下“苔花如米小,也学牡丹开”却成了草根的逆袭宣言。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~