心理学到底在“研究”什么?

很多人把心理学误当成“读心术”,其实它是一门用科学 *** 描述、解释、预测并影响行为与心理过程的学科。简单说,它既关心“你在想什么”,也关心“你为何这么想”。

心理学研究对象有哪些?

心理学不是只研究“人”,它的对象可以拆成三层:

- 个体层面:感觉、知觉、情绪、人格、动机、认知偏差。

- 人际层面:亲密关系、群体动力、领导力、从众与服从。

- 社会文化层面:文化脚本、社会规范、刻板印象、跨文化差异。

这三层像俄罗斯套娃,层层嵌套,缺一不可。

心理学与神经科学、精神病学的区别

自问:心理学是不是“看病”?

自答:不是。精神病学用药物与医学手段治疗精神障碍;神经科学用影像技术追踪大脑活动;而心理学更关注行为背后的心理机制。三者互补,却不重叠。

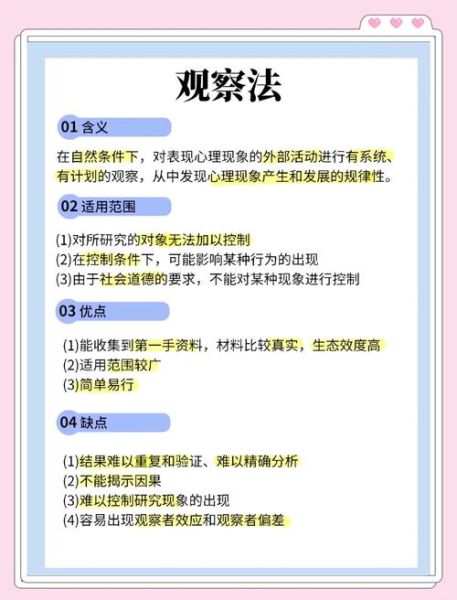

心理学常用研究 ***

- 实验法:在实验室控制变量,检验因果。例如经典的“斯特鲁普效应”实验。

- 问卷与量表:大样本收集态度、人格、幸福感等数据。

- 自然观察:在真实环境中记录行为,减少“实验者效应”。

- 纵向追踪:同一批人跟踪数年,看性格或认知如何随时间演变。

我个人最推崇混合 *** :先用实验找因果,再用问卷验证外部效度,最后用访谈补全“人味”。

心理学研究的热点议题

以下五个方向正在重塑我们对“人”的理解:

- 数字行为:刷短视频的 *** 机制与成瘾模型。

- 积极心理学:如何科学地提升幸福感,而非简单“打鸡血”。

- 文化心理学:集体主义与个人主义如何影响自我概念。

- 认知神经心理学:用fMRI解码“自由意志”是否只是大脑的延迟报告。

- 气候心理学:面对全球变暖,人们的“心理距离”如何阻碍行动。

心理学研究的伦理边界

米尔格拉姆的服从实验告诉我们,科学不能凌驾于参与者福祉之上。现代伦理审查要求:

- 知情同意

- 最小风险

- 事后解释(debriefing)

- 数据匿名化

在我看来,伦理不是束缚,而是让研究更可信的“护城河”。

普通人如何“用”心理学?

心理学不是象牙塔,它像一把瑞士军刀:

- 自我洞察:用“大五人格”量表识别自己的优势与盲区。

- 高效沟通:利用“非暴力沟通”四要素减少家庭冲突。

- 习惯养成:将“执行意图”模板嵌入晨间例行,提升坚持率。

- 育儿实践:用“成长型心态”反馈取代“你真聪明”,激发孩子抗挫力。

未来十年,心理学将走向何方?

我的判断是:心理学将与人工智能深度耦合。一方面,AI需要心理学来理解人类意图;另一方面,心理学借助AI处理海量行为数据,揭示更细微的心理规律。届时,“心理学是研究什么”这个问题,答案可能不再是“人”,而是“人与机器的共生心智”。

暂时没有评论,来抢沙发吧~