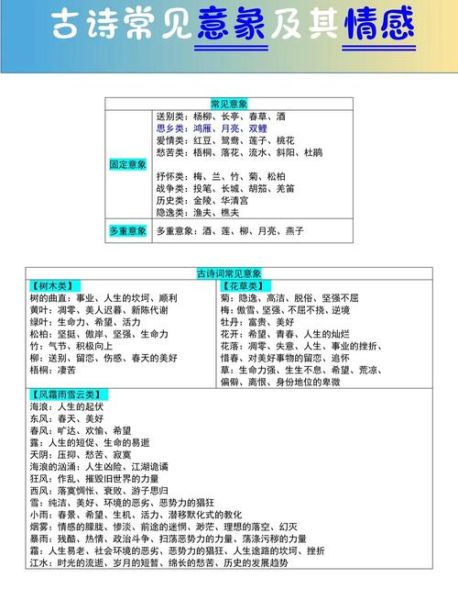

为什么古人写离愁别绪时,总爱先写“杨柳”“长亭”?

因为**“景”是情感的容器**,只有把情绪先放进可触可感的画面里,读者才能共情。

——这是我反复临摹《雨霖铃》后更大的体会。

Q:为什么我写出来的古词像打油诗?

A:多半是把“古词”简单理解成“加几个之乎者也”。

**真正的古词腔调来自节奏**,比如《声声慢》的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,叠字带来的顿挫感才是灵魂。

Q:如何避免意象堆砌?

A:先锁定一个**主导意象**,再让其他意象为它服务。

例如写“思乡”,可让“月光”做主,把“砧声”“雁影”都统一在月光之下,画面就不会散。

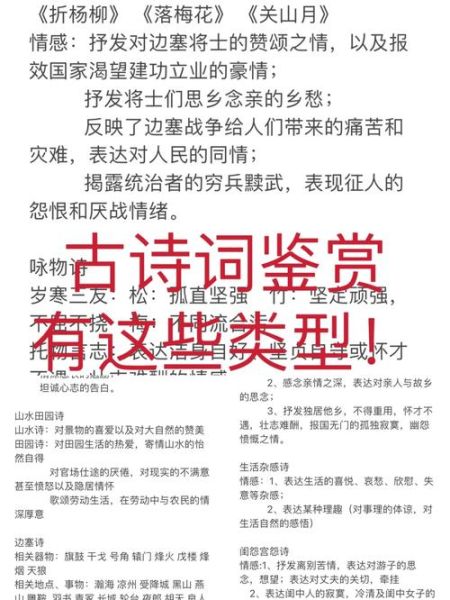

Q:现代人没经历过战乱,怎么写出苍凉?

A:把**个人小失落嫁接到大时空**。

我写城市漂泊时,用“高楼”替代“烽火台”,用“末班车”替代“孤城闭”,苍凉感依旧成立。

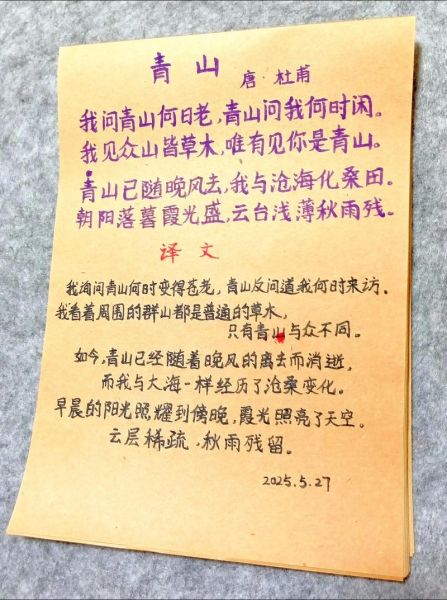

1. 时空错位法

把现代场景放进古典句式,“地铁呼啸穿堂过,疑是当年铁马声”——冲突产生张力。

2. 感官通感法

让颜色有温度,让声音有重量,“一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁”——听觉与视觉互换。

3. 典故瘦身法

传统典故太厚重,可只取一个细节,“**未折灞桥柳,先白少年头**”——省去完整故事,留一个剪影。

当朋友圈被“emo”刷屏,**古词提供了一种更克制的悲伤**,它不嚎啕,却让人心里下一场雪。

我曾在凌晨的出租车上,听见司机哼“十年生死两茫茫”,那一刻我明白:古词从未死去,它只是换了一批读者。

如果你也想写,别害怕“不正宗”,**先让旧瓶晃出新酒,再让新酒慢慢陈成旧味**,时间自会给出答案。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~