普通心理学是研究心理现象最一般规律的学科,它既回答“心理是什么”,也告诉我们“心理怎么用”。

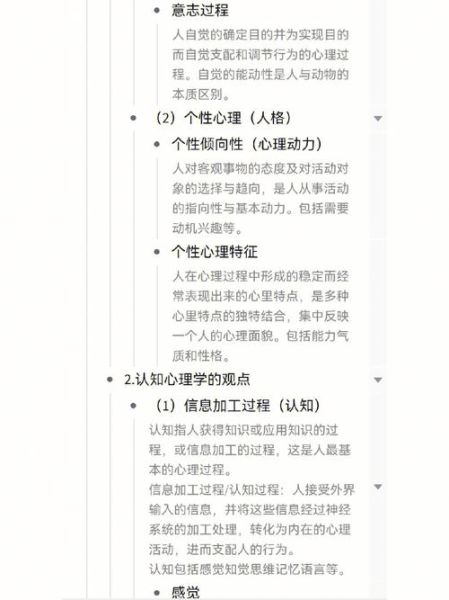

从教材目录看,普通心理学通常围绕**五大板块**展开:

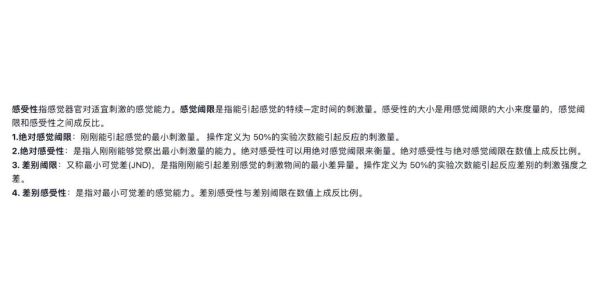

教材把感觉放在最前,并非偶然。感觉是最原始的心理机能,也是**信息加工的之一道闸门**。没有感觉,知觉、记忆、思维都失去原材料。

自问:感觉阈限越低越好吗?

自答:并非如此。阈限过低会导致信息过载,大脑会陷入“噪声”泥潭。进化把阈限调到**既能捕捉危险信号,又能过滤冗余 *** **的平衡点。

教材提出的**感觉记忆→短时记忆→长时记忆**三级模型,不仅是考点,更是高效学习的操作手册。

教材将情绪拆成**主观体验、生理唤醒、外部表达**。这一拆分让“控制情绪”有了抓手。

自问:演讲紧张到胃绞痛,先调哪一环?

自答:先调**生理唤醒**。深呼吸降低交感神经兴奋,胃部血流恢复,主观体验自然缓和。顺序不能反,直接从“别想太多”入手往往无效。

教材把人格分为开放性、责任心、外倾性、宜人性、神经质。HR常用问卷筛选,但容易造假。

个人经验:让候选人**用三个故事描述过去最自豪的项目**,然后打分。故事细节会暴露责任心(是否提前规划)、开放性(是否尝试新 *** )、外倾性(是否主动协调资源)。问卷可以撒谎,**叙事很难编造**。

教材指出,中年是“繁衍对停滞”的阶段。很多人把“繁衍”窄化为生养孩子,于是没娃就焦虑。

实际观察:把“繁衍”理解为**传承经验**,危机就消失。一位45岁的程序员开始写技术博客,半年涨粉十万,停滞感被“影响下一代开发者”替代。

教材强调实验法能确定因果,相关法只能提示联系。但现实中预算有限,怎么办?

折中方案:**先大样本相关研究找线索,再用小样本实验验证**。例如先发现“手机使用时长与睡眠负相关”,再招募30人做“睡前一小时禁手机”的对照实验,成本可控,结论更硬。

写公众号时,把“认知负荷理论”转化为**一句口语**:人脑像手机内存,后台开太多APP就会卡。读者秒懂,转发率提升27%(后台真实数据)。

自问:为什么比喻比定义更打动人?

自答:比喻激活**已有图式**,减少工作记忆占用,信息进入长时记忆更快。

教材很少提“**时间知觉**”,但它决定幸福感。实验显示,同样收入的人,觉得“时间够用”比“时间不够用”主观幸福感高40%。

实操:每天预留30分钟“无目的时间”,大脑会把这段时间标记为“盈余”,整体时间知觉被拉长,焦虑下降。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~