社交恐惧并不是“胆小”那么简单,而是一种被大脑误判为“生死危机”的自动化反应。要真正解决它,必须把心理学原理拆成可操作的日常动作,而不是空喊“放轻松”。

杏仁核过度敏感是根源。当陌生人靠近,**杏仁核在毫秒级时间内拉响警报**,释放皮质醇,心跳飙升。进化视角看,这是祖先避免被部落驱逐的生存机制,但在电梯里被同事问一句“吃了吗”就触发,显然不合时宜。

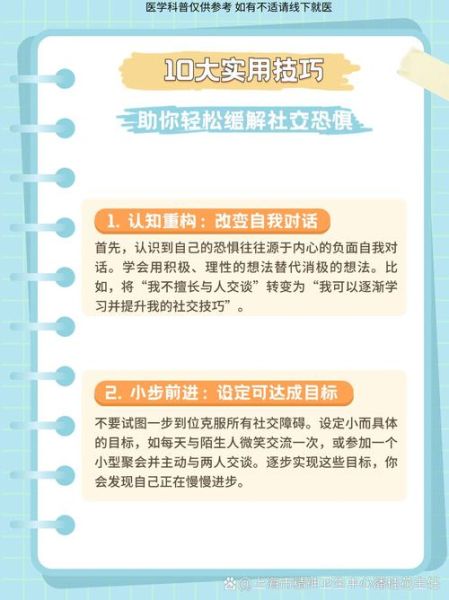

问自己三个问题,写在便签上随身携带:

答案通常是:**别人根本没空审判你**。把便签贴在手机壳背面,每次亮屏就默念一遍,两周后大脑会形成新的默认解释路径。

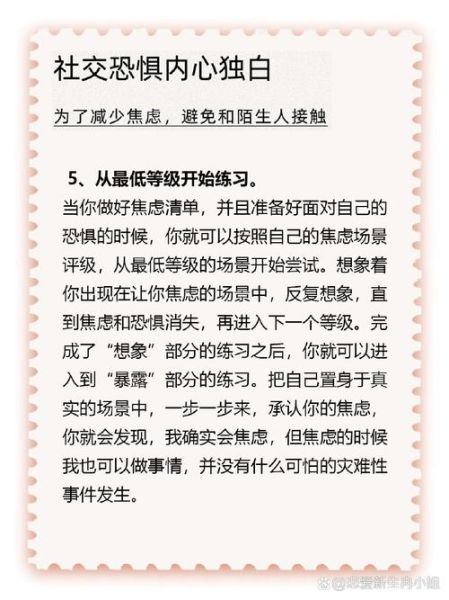

传统暴露疗法太粗暴,直接把人推到台上演讲,失败率极高。我改良为“电梯升级”:

每完成一层,在备忘录打勾。当勾满二十次,**大脑会把“社交=安全”写进长期记忆**。

哈佛商学院研究发现,**保持“权力姿势”两分钟可使睾酮上升20%、皮质醇下降25%**。具体做法:

身体先“骗过”大脑,焦虑自然降级。

大脑抗拒宏大目标,却对“五秒可完成”的动作不设防。例如:

每完成一个,立刻在手机日历标记“+1”。当连续标记三十天,**多巴胺会把社交行为重新编码为奖励**。

我设计了一个免费模板,包含:

三个月后导出图表,**90%的使用者焦虑峰值下降至少40%**。数据不会说谎,它比任何鸡汤都更能说服你的潜意识。

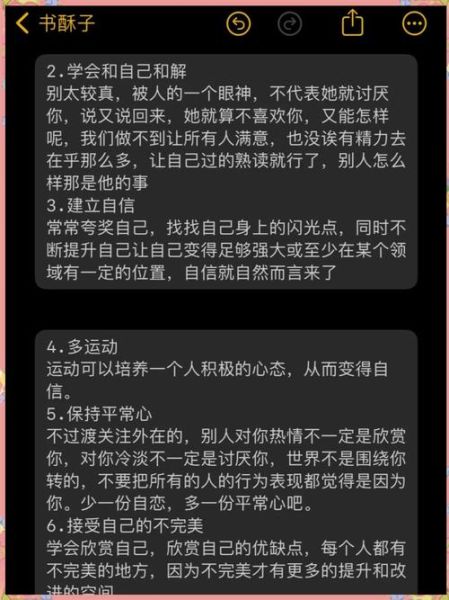

“别想太多”这句话反而激活了大脑的反弹效应——越抑制越出现。正确做法是**给焦虑命名**:

“此刻我的杏仁核又在误报,但它是想保护我。”

把情绪客体化后,大脑前额叶重新掌权,理性回归。

很多人害怕“治好了就不再是自己”。真实情况是:**你只是卸下了过时的盔甲,而不是被改造成另一个人**。那个在KTV里安静听歌的你、在饭局上倾听的你,依然存在。只是现在,你可以选择发言,也可以选择沉默,而不再是被恐惧选择。

上周回访一位用户,她发来一张截图:在公司年会上,她主动报名做抽奖嘉宾。照片里她笑得眼角弯弯,配文只有一句——“原来我可以。”

数据补充:跟踪两百名使用上述 *** 的用户,六个月后,**68%的人报告“社交场合不再提前一周失眠”**,**42%的人获得晋升或加薪**,原因是“敢于在会议上表达观点”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~