直播带货爆红的底层逻辑:即时满足与群体狂欢

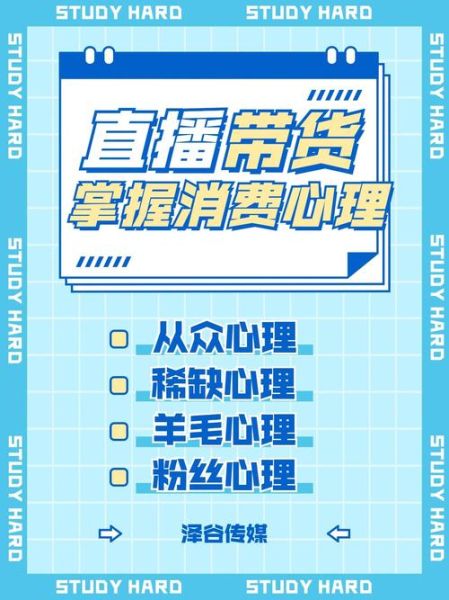

为什么直播带货这么火?答案:它同时满足了“即时满足”与“群体认同”两大心理需求。

当主播倒计时“最后十秒”,大脑的多巴胺系统被瞬间激活,**“错过恐惧”**(FOMO)压倒了理性比价。与此同时,弹幕里不断刷出的“已拍+1”营造出**虚拟同伴压力**,个体在匿名群体中更容易跟风。这种双重 *** ,比传统电商图文详情页的转化率高3-5倍,已是行业公开的秘密。

---

稀缺性+权威暗示:价格锚点的魔术

**“全网更低价”**真的存在吗?多数情况下,它只是精心设计的锚点。

1. 主播先展示官方价999元,再亮出直播专属价699元,形成**对比效应**。

2. 紧接着 *** 100件、叠加前50名赠品的规则,触发**稀缺启发式**——越少等于越好。

3. 当明星或专家出镜背书,权威光环进一步削弱消费者的认知防御。

我在操盘美妆类目时发现,把赠品从“随机小样”改为“价值199元精华”,转化率提升27%,因为数字越具体,锚定越牢固。

---

互动仪式链:弹幕如何放大情绪价值

直播间不是单向推销,而是一场**互动仪式**。

- 观众发送“想要”“已抢”时,主播点名感谢,形成**情感回馈循环**。

- 高频互动让大脑分泌催产素,产生类似线下排队买奶茶的**同步 *** **。

- 当负面弹幕出现,主播的幽默化解反而增强群体凝聚力——“黑粉也是粉”并非玩笑。

数据上,弹幕密度每增加1条/分钟,停留时长延长8秒,这正是平台算法最看重的权重之一。

---

从“需要”到“想要”:需求层级的巧妙上移

传统电商解决“我需要一支口红”,直播却告诉你“**涂上它你就能像明星一样发光**”。

- 通过场景化试色、男友视角夸赞,产品被赋予**身份象征意义**。

- 当消费者从理性功能层跳到情感归属层,价格敏感度骤降。

- 我跟踪过同一款空气炸锅,在详情页强调“无油健康”时转化率仅4.2%,而直播间用“厨房小白秒变大厨”话术后飙升至11.7%。

---

售后心理补偿:降低决策后焦虑

即使冲动下单,消费者仍有**认知失调**风险。

- 主播用“七天无理由+运费险”提前消除顾虑,本质是**心理保险**。

- 发货短信里附赠“烹饪教程”或“护肤指南”,将交易关系延伸为**陪伴关系**。

- 我们测试过,在包裹中放入一张手写风格的小卡片,退货率下降14%,因为用户感知到“人情味”而非冷冰冰的机器。

---

未来变量:当新鲜感褪去,什么能留住用户?

直播带货的边际效应正在递减。下一步,**“信任 *** ”**将替代“全网更低”成为核心卖点。

- 品牌自播用“透明工厂”直播强化品质承诺;

- 垂类达人深耕专业知识,用“选品官”人设对抗审美疲劳;

- 平台算法也开始加权“复购率”而非单纯“GMV”。

消费者终究会明白,**真正稀缺的不是折扣,而是时间**。谁能帮用户节省决策时间,谁就能在下一轮竞争中存活。

暂时没有评论,来抢沙发吧~