心理学史的起源是什么?一句话——它脱胎于哲学,却靠实验站稳了脚跟。公元前4世纪,亚里士多德在《论灵魂》里讨论感知、记忆与欲望,这些议题至今仍是认知神经科学的热门关键词。然而,直到1879年冯特在莱比锡大学建立之一个心理学实验室,**“心灵”才正式被搬进可测量、可重复的物理空间**。这一转身,花了整整两千多年。

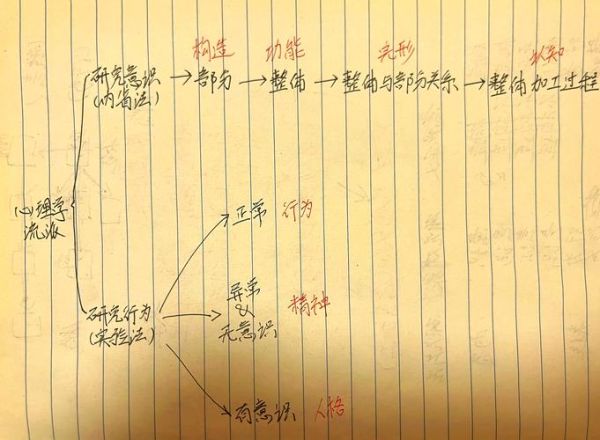

冯特的学生铁钦纳将“内省法”推向极致,试图把情绪、感觉切成最小颗粒。**问题是,同样的红色,你内省出的兴奋与我内省出的恐惧无法互证**,这让结构主义很快陷入“不可复制”的泥潭。

詹姆斯在《心理学原理》中反问:如果意识不能帮助我们适应环境,它凭什么存在?**机能主义把心理学从实验室推向教育、商业、临床**,也为后来应用心理学埋下种子。

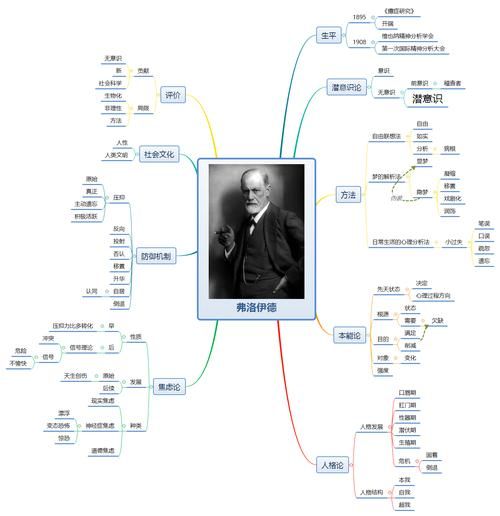

弗洛伊德的《梦的解析》像一把铁锹,挖出了被理性长期封存的欲望与创伤。**“本我、自我、超我”的三重人格模型**,至今仍是影视剧更爱引用的框架。尽管现代神经影像发现梦更多是记忆整合而非欲望剧场,但精神分析提供的“叙事疗愈”在临床依旧有效。

华生那句“给我一打婴儿……”的豪言,把心理学简化成“ *** —反应”公式。**斯金纳箱里的鸽子教会我们:奖励与惩罚足以塑造绝大多数行为**。行为主义让心理学看起来更像“硬科学”,却也把“人”变成了黑箱。

当苛勒的猩猩突然把箱子叠起来够到香蕉,**“顿悟”一词击碎了行为主义的机械论**。格式塔学派提醒我们:大脑天生爱找模式,知觉从来不是元素的简单相加。

马斯洛的需求金字塔与罗杰斯的“无条件积极关注”,把“自我实现”推向大众视野。**在冷战与工业化的双重压抑下,人本主义像一场心理层面的嬉皮士运动**,强调自由意志与成长潜能。

1956年米勒的“7±2”研究像一颗信号弹,**心理学从肌肉与腺体转向芯片与算法**。奈瑟尔出版的《认知心理学》正式宣告:人脑是一台有限容量的信息处理器。此后,神经科学、计算机科学与心理学开始共享同一套术语。

在AI能预测点击率的年代,我们容易误以为“行为”就是全部。然而,**当你深夜刷手机却感到空虚时,行为主义解释不了,精神分析却能给出“替代性满足”的叙事**。历史不是博物馆里的标本,而是一面镜子:它让我们看到,每一种理论都是时代焦虑的产物——19世纪担忧工业化异化,于是有了精神分析;20世纪中叶恐惧核战争,于是有了人本主义。今天,当算法开始替我们做决定,或许下一股浪潮将围绕“数字主体性”展开。

没有输赢,只有接力。认知神经科学用fMRI证实了弗洛伊德的“压抑”现象;正念疗法把行为主义的“暴露”与佛教的“觉察”缝在一起。**心理学史不是线性进化,更像螺旋上升**,每一次看似过时的理论,都可能在新证据下复活。真正的赢家,是愿意在多元视角间来回穿梭的头脑。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~