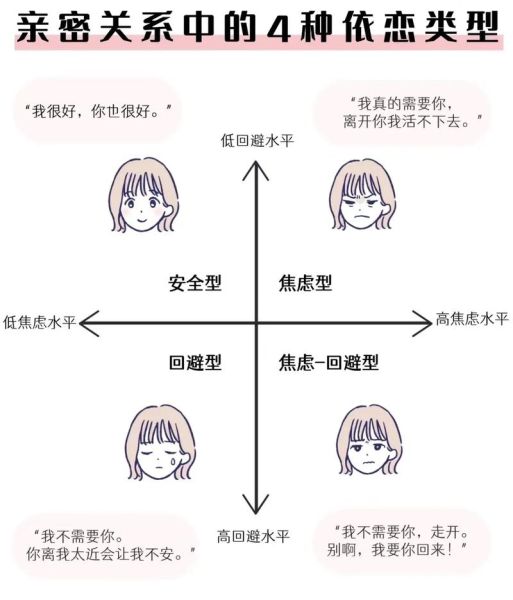

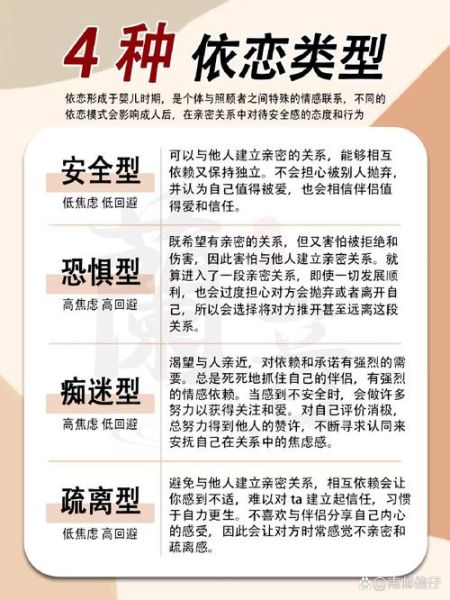

安全型、焦虑型、回避型、混乱型。这四种婴儿依恋类型会在成人亲密关系里留下深刻烙印,决定一个人是敢于信任伴侣,还是反复试探、忽冷忽热。

发展心理学把依恋视为“生存程序”。**当婴儿哭泣时,照料者能否稳定、敏感地回应**,决定了孩子大脑中“他人是否可靠”的原始模板。

神经影像研究发现,**回避型婴儿的前额叶皮层活动偏低**,他们学会了“关闭”情绪;而**焦虑型婴儿的杏仁核反应更剧烈**,对分离信号过度警觉。这些神经模式一旦固化,成年后在恋爱场景里会自动激活。

他们相信“我值得被爱,伴侣不会突然消失”。**冲突时倾向直接沟通**,而不是冷战或指责。

一条已读不回的微信就能触发“被抛弃”剧本,于是连环追问、试探、甚至故意制造分手来验证对方是否在乎。

他们擅长“情感后撤”:一旦关系升温,就用加班、游戏、沉默来保持距离。**内心深处并非不需要爱,而是害怕失控**。

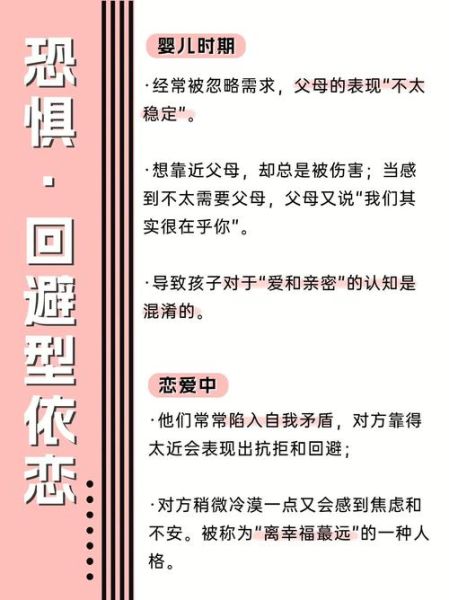

童年创伤让亲密与危险画上等号,于是出现“想靠近→触发恐惧→攻击或逃离”的循环,伴侣常被折磨得不知所措。

自问自答:

Q:当伴侣突然不回消息,我的之一反应是什么?

A:如果是“他可能在忙,等会儿就好”,偏向安全;如果是“他是不是不爱我了”,偏向焦虑;如果是“算了,我也懒得理他”,偏向回避。

可以,但比想象中慢。**神经可塑性**给了我们希望:一段长期稳定、回应及时的亲密关系,能逐渐“重写”早期脚本。

在咨询室里,我发现**25-35岁是第二次关键期**。此时大脑前额叶发育成熟,个体开始有能力反思原生家庭。如果伴侣愿意一起进入“合作实验室”,而非互相指责,就有机会把“我”的依恋模式升级为“我们”的依恋模式。

追踪研究显示,**连续两年的高质量互动**,能让约40%的回避型转为安全型;焦虑型的转化率更高,达到55%。前提是双方都把冲突视为“共同敌人”,而非“你是敌人”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~