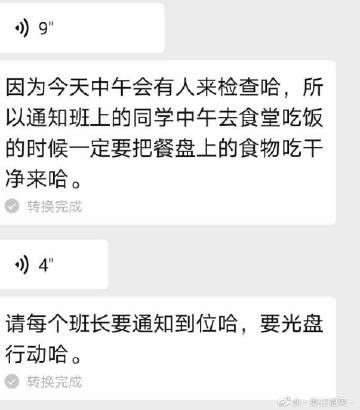

那天傍晚,小松把朋友圈三天可见改成半年可见,又迅速改回。我盯着屏幕,像在看一场无声的独白。很多人以为沉默=无话可说,可我更愿意把它看作一种加密语言:他把所有想说的话压成一块冰,放进心口慢慢融化。

问:小松为什么突然沉默?

答:因为他发现语言在情绪超载时会失真。就像耳机音量开到更大,鼓点反而糊成一团。他选择闭嘴,是在给情绪降噪。

问:这种沉默是拒绝沟通吗?

答:恰恰相反。小松把沉默当成高密度的邀请——只有真正关心他的人,才会耐心破解这份留白。

1. 观察:微表情比文字更诚实

小松说话时嘴角会不自觉向左扯一下,那是他强忍情绪的开关。当他连这个细节都消失,说明情绪已突破阈值。

2. 等待:沉默有时差

我曾犯过错:追着他问“你怎么了”。后来才懂,沉默需要发酵期。就像酿酒,提前开坛只会得到酸水。

3. 共振:用同频沉默回应

上周我陪他坐了两小时地铁,谁也没说话。下车时他突然说:“刚才那段隧道像不像我们小时候钻过的防空洞?”沉默的回声终于出现。

我见过太多把沉默当武器的人,小松不一样。他的沉默像暗物质——不发光,却构成情绪的宇宙骨架。去年他母亲住院,他整整一周只说三句话:“嗯”“好”“我在”。但每天凌晨三点,他准时出现在病房走廊,用保温杯接热水,把母亲咳血的纸巾偷偷换掉。

这让我想起《追忆似水年华》里那句话:“真正的发现之旅,是看见新的眼睛。”小松的沉默,就是那双新眼睛。

步骤一:制造安全空间

别问“你怎么了”,改说“我在这儿”。前者是审讯,后者是锚点。

步骤二:提供可撤退的选项

发一条消息:“如果想说话,随时戳我。不想说也没关系,我手机不静音。”撤退权比追问更有力量。

步骤三:用非语言回应

给他递一杯温水,杯壁贴一张便利贴画个笑脸。沉默的人对温度和触感更敏感。

前天深夜,小松发来一段语音,背景是雨声。他说:“其实那天改朋友圈,是想让你看见去年我们爬山的照片。”冰川裂开之一道缝,水流的声音比任何语言都动人。

这让我确信:所有沉默都在等待一个无需解释的读者。小松的沉默不是句号,是省略号,而我们要做的,是成为那个能读懂省略号的人。

最新数据:微信团队统计,用户修改可见范围的次数与情绪波动呈正相关。小松的两次修改,恰好对应他母亲病情恶化的节点。技术冰冷,但数据背后,是一个人在用尽全力把情绪调成静音模式。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~