年轻人为什么容易emo?答案:信息过载、身份焦虑、社交比较与生理节律被打乱共同作用,让情绪像过山车。

---

一、情绪过山车的幕后推手

- **信息洪流的24小时轰炸**

手机推送、短视频、热搜轮番上阵,大脑被多巴胺 *** 得停不下来,一旦停止滑动,空虚感瞬间反扑。

- **“我是谁”的世纪难题**

大学刚毕业就被问工资,工作三年又被催婚,社会时钟像鞭子一样抽打,身份认同在“应该”与“想要”之间撕裂。

- **朋友圈的精装人生**

别人晒的offer、旅行、恋爱,全是高光时刻,算法偏偏把最刺眼的片段推到你眼前,对比之下,自己的生活像毛坯房。

- **昼夜颠倒的生理节律**

凌晨两点还在刷手机,褪黑素分泌被蓝光抑制,第二天靠咖啡续命,情绪调节系统全线崩溃。

---

二、emo不是矫情,是大脑在报警

**杏仁核过度活跃**

当压力持续存在,大脑里负责恐惧的杏仁核会进入“草木皆兵”模式,一点小事就触发强烈情绪。

**血清素库存告急**

长期熬夜、缺乏阳光、饮食不规律,都会让“快乐激素”血清素合成不足,人就像手机电量只剩5%却找不到充电器。

**前额叶皮层 *** **

理性思考的前额叶皮层在高压下会暂时离线,于是情绪像脱缰野马,说出“人间不值得”的瞬间,其实是大脑在求救。

---

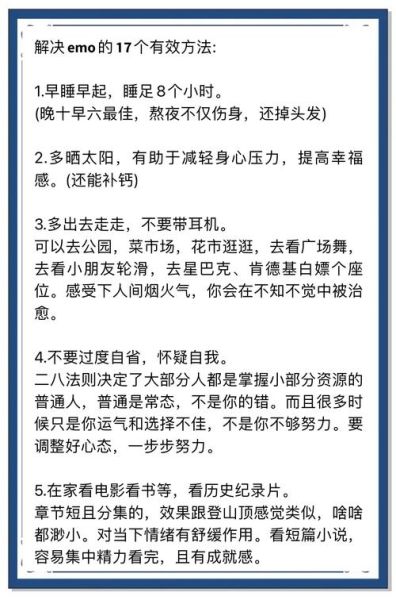

三、自救指南:把情绪从悬崖边拉回来

1. 给大脑按下“暂停键”

- **15分钟数字排毒**:把手机调成飞行模式,闭眼做盒式呼吸(4秒吸气-4秒屏息-4秒呼气-4秒屏息),心率会肉眼可见地下降。

- **情绪日记法**:每天睡前写三句话——“今天最emo的瞬间”“我当时身体的感觉”“现在回头看,它教会我什么”,把混沌的感受文字化,相当于给情绪做垃圾分类。

2. 重建“可控感”的微小仪式

- **整理房间**:把地板上的衣服一件件叠好,这种具象化的秩序感会反向安抚内心的混乱。

- **制定“小得可笑”的目标**:比如“今天只背5个单词”,完成后在日历上画叉,连续21天会形成“我能做到”的心理暗示。

3. 社交断舍离与深度连接

- **关闭朋友圈入口**:把微信“发现页”的入口隐藏,减少无意义比较,你会发现时间突然多出两小时。

- **寻找“树洞”**:可以是豆瓣小组、微博小号,或者线下读书会的陌生人,**倾诉的价值不在于得到建议,而在于被看见**。

---

四、那些没人告诉你的真相

**情绪稳定不是终极目标**

允许自己偶尔崩溃,就像允许天空下雨。真正的心理韧性是“淋雨之后能自己晒干”,而非永远晴空万里。

**“正能量”可能是慢性毒药**

强迫自己“想开点”会压抑真实感受,反而延长emo周期。**承认“我现在就是很难受”才是痊愈的开始**。

**心理咨询不是奢侈品**

学校心理中心、公益热线(如北京24小时心理援助热线010-82951332)都是低成本资源,**把专业的事交给专业的人,是对自己更大的尊重**。

---

五、一个过来人的私藏 ***

去年我连续三个月每天凌晨四点睡,靠褪黑素都救不了,后来尝试“**情绪锚点**”:在网易云建了一个歌单,只放能让我哭出来的歌,每次情绪决堤就单曲循环,哭到脱水后洗个热水澡,第二天居然能早起。

**原理很简单**:情绪需要出口,与其让它在身体里发酵,不如给它一条人工河道。现在那个歌单已经三年没更新,因为不再需要了。

---

数据补充:中科院发布的《2023年国民心理健康蓝皮书》显示,18-24岁人群抑郁风险检出率高达24.1%,但每周运动3次以上的人,风险降低42%。**运动不是万能药,却是性价比更高的处方药**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~