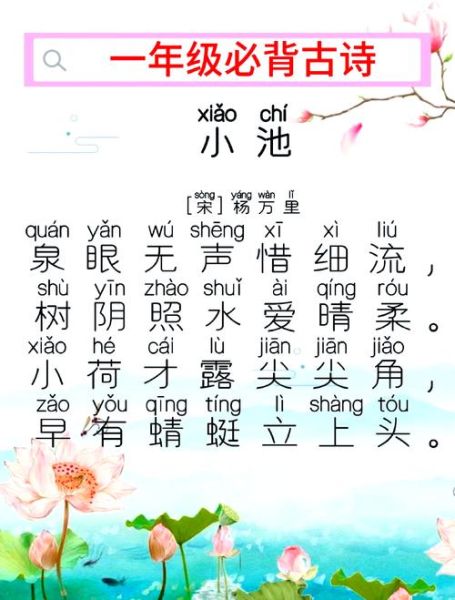

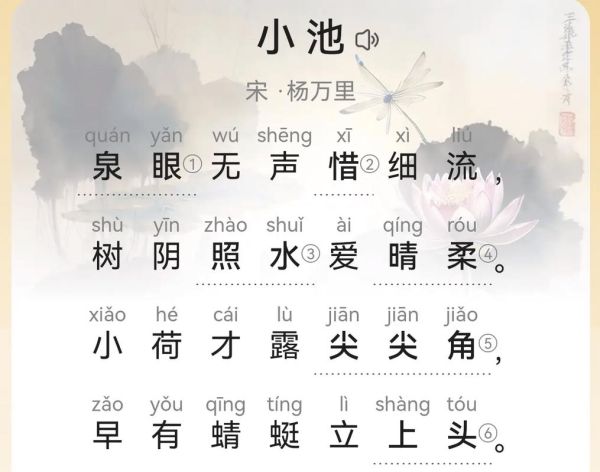

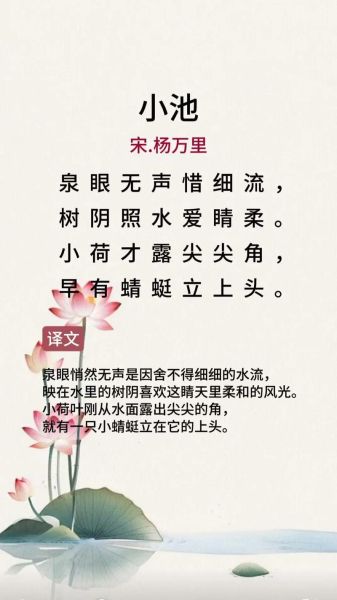

之一次读到杨万里的《小池》,我几乎能听见泉水叮咚,看见蜻蜓点水。短短二十八字,却像一幅会呼吸的工笔画。诗人到底在借“小池”倾诉什么?

答案很简单:**他在写“生机”,也在写“怜爱”**。

---“惜”字一出,整首诗就有了温度。泉眼舍不得让水流得太快,于是只给“细流”。这不是物理现象,而是**拟人化的疼惜**。杨万里把自然当成孩子,怕它累着,怕它浪费。 自问:如果诗人只是客观描写,会用什么词?大概会写“泉眼涓涓出细流”,平淡无奇。偏偏一个“惜”,让水有了情感,也让诗人自己成了温柔的老父亲。

---树阴为什么“爱晴柔”?因为阳光不刺眼,恰好能让水面泛着丝绸般的光。这里的“爱”与上句的“惜”形成对仗,却又不重复:

“才”字像快门,咔嚓一下定格了初夏最嫩的瞬间。荷叶不是“已露”,也不是“将露”,而是“才露”,带着**不确定的羞涩**。 我常在自家阳台种碗莲,每当卷芽顶泥,我就想起这句诗。那一刻,你会明白:诗人不仅在写景,更在**记录时间**。他像摄影师,用字词捕捉生命刚刚破壳的脆响。

---蜻蜓为何来得这么“早”?因为它比人更懂季节。诗人把蜻蜓写成**自然的信使**,一出现就宣布:夏天来了。 但“早”还有另一层意思:诗人自己到得也早。他蹲在小池边,生怕错过任何一帧画面。这种**生怕迟到的焦虑**,其实是热爱的另一种表达。就像现在的我们,凌晨三点守着流星雨直播,怕一眨眼就错过。

把四句的情感连起来,就是一条完整的情绪链:

1. 我把“泉眼无声惜细流”抄在便利贴上,贴在办公室饮水机旁。每次接水,都提醒自己:**慢一点,别浪费**。 2. 有一年立夏,我带孩子去公园找“尖尖角”。没找到,却在草丛发现一只红蜻蜓。孩子喊:“它立在我手指上了!”我突然懂了杨万里——**惊喜不在预设的场景,而在愿意蹲下来的那一刻**。 3. 我把这首诗设为手机锁屏。朋友问:“这么简单的诗,不腻吗?”我笑:**真正的深情,就是百看不厌**。

---我们习惯了宏大叙事,却忘了如何为一滴水心动。杨万里用二十八字提醒我们:**世界再大,也大不过一颗愿意“惜”的心**。 下次路过小区喷泉,不妨蹲下来看看:有没有一片刚冒头的叶子,有没有一只早起的蜻蜓。如果有,恭喜你,你正在复制诗人当年的心跳频率。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~