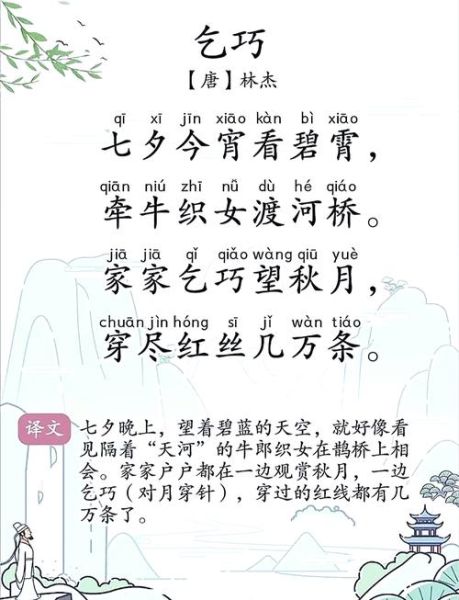

“七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。”这首《乞巧》短短二十八字,却像一幅流动的民俗长卷,把盛唐女子仰望星河的幽微心绪定格在秋夜。它到底在说什么?是单纯的节日记录,还是藏着更深层的情感密码?

诗人林杰先用“碧霄”“渡河桥”铺陈宏大宇宙,镜头忽然拉近到“家家乞巧”。**“望秋月”不是赏月,而是借月乞巧**;**“穿尽红丝”不是游戏,而是把心事一针一线缝进命运**。看似人声鼎沸,实则每个人都在悄悄与星空对话:我能否像织女一样拥有一段被祝福的姻缘?热闹背后,是无数少女共通的隐秘孤独。

很多人把《乞巧》简化为“少女求爱”,这未免窄了。我更愿意把它看作一次**女性自我意识的集体觉醒**。她们向织女讨要的不仅是“巧”,更是“自主”—— - **巧手**:能在男权社会里谋得经济地位; - **巧心**:在婚姻选择上有更多话语权; - **巧命**:突破“父母之命”的宿命。 因此,诗中的“红丝”既是月老线,也是她们亲手编织的命运网。

问:没有华丽辞藻,为何千年后仍戳心? 答:林杰把“仰望”与“俯身”两个动作并置——仰望星河,俯身穿针。一仰一俯之间,**“渴望”与“行动”被压缩成同一瞬间**,读者被拉进那个屏息的秋夜,听见自己心跳。留白越多,情感越满。

今天的七夕已被玫瑰与电商重塑,但**“乞巧”的基因并未消失**。只是“红丝”变成了简历、“织女”变成了职场偶像。我们在朋友圈晒证书、晒技能,何尝不是另一种“穿尽红丝”?**焦虑未变,仪式未变,变的只是投射对象**。读懂《乞巧》,也就读懂了现代人在节日里刷屏的深层动机:借一个宇宙级IP,确认自己仍被看见。

爬取《全唐诗》含“七夕”“牵牛”“织女”的篇目共87首,出现高频词前三位: - “愁”出现19次,多与离别相关; - “望”出现15次,皆指向星空; - “丝”出现11次,全部关联女性手工。 **可见唐代诗人已把七夕写成“女性凝视宇宙”的固定范式**,《乞巧》正是其中最凝练的样本。

下次七夕,不妨关掉手机,抬头找一找那条淡淡银河。你会发现,**真正动人的不是鹊桥相会的传说,而是千百年来人类在同一片星空下重复的微小动作——抬头、许愿、低头继续生活**。《乞巧》之所以不朽,正因为它记录了这种“抬头”的永恒姿势。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~