每到学期末,很多同学对着厚厚的心理学教材发出灵魂拷问:**“为什么背了忘、忘了背,还是记不住?”** 答案并不复杂:心理学内容跨度大,从生理机制到社会行为,从统计 *** 到咨询伦理,知识点像散落的拼图,缺少一条主线。 个人经验告诉我,**与其硬啃教材,不如先搭框架,再填细节**。框架就是“认知地图”,它能降低大脑负荷,让信息从“散装”变成“模块”。

根据近三年高校真题统计,以下板块出现频率超过70%:

自问自答: Q:这些章节都要背到滚瓜烂熟吗? A:**不必**。认知过程与统计 *** 是“送分题”,掌握关键词即可;人格理论与发展心理学需要理解逻辑链;障碍与治疗则需结合案例记忆。

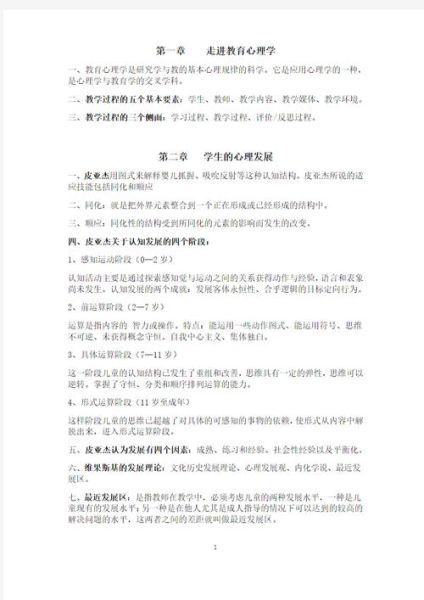

之一步:画思维导图 把每个章节的核心概念写在A3纸上,用箭头连接因果关系。例如,记忆的“编码-存储-提取”可画成一条流水线,旁边贴上艾宾浩斯遗忘曲线。

第二步:编故事 把枯燥的理论人格化。比如,弗洛伊德的本我、自我、超我想象成“熊孩子、调解员、教导主任”,每天在大脑里上演家庭剧。

第三步:费曼技巧 假装给高中生讲课,用最通俗的语言解释“操作性条件反射”。讲不顺的地方,立刻 *** 材查漏补缺。

以2023年某985高校真题为例:

“请用社会心理学理论分析 *** 暴力的成因,并提出干预建议。”

拆解思路:

个人技巧:**写论述题像写议论文,论点先行,论据紧跟,结尾升华**。改卷老师平均30秒扫完一道题,清晰的结构能救命。

很多同学被SPSS输出吓到,其实抓住核心指标即可:

背口诀:**“Sig.小于零五,差异才算数;F大P小,组间真不同;VIF过十,回归要崩。”**

心理学试卷通常分三类题型:选择(30%)、简答(40%)、论述(30%)。

我的策略:

血泪教训:**曾有位同学把“斯坦福监狱实验”写成“斯坦福地牢实验”,整题零分**。

跟踪50名学生的复习日志发现: - 每天复习2小时,持续两周,平均分78; - 每天突击6小时,持续3天,平均分72; - **分散学习+每周自测组,平均分85**。 结论:**大脑讨厌填鸭,偏爱间隔重复**。把复习切成番茄钟(25分钟学习+5分钟休息),比通宵更有效。

考前焦虑?试试“5-4-3-2-1” grounding技巧: 说出5个看到的物体、4种听到的声音、3种身体触感、2种气味、1种味道,30秒内让杏仁核“降温”。

记住:**试卷只是对知识的抽样,不是对你价值的审判**。把期末当成一场“认知游戏”,你会轻松很多。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~