在信息爆炸的时代,**纯粹的事实**往往被淹没,而**带有温度的文字**却能穿透屏幕,直击人心。情感写作不仅是文学创作的核心,更是品牌故事、社交媒体、甚至职场沟通的隐形竞争力。它让读者产生“作者懂我”的错觉,从而建立信任与黏性。

误区一:把情绪当情感。情绪是短暂的爆发,情感是沉淀后的共鸣。

误区二:堆砌形容词。“非常”“极其”这类词用得越多,文字越苍白。

误区三:强行煽情。读者能敏锐嗅出虚假,**真实细节**比夸张修辞更有力。

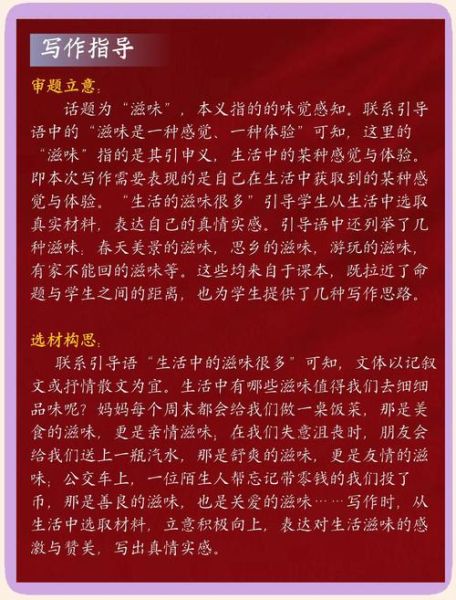

选一本让你落泪的小说或一篇爆款公众号文章,做“情感解剖”:

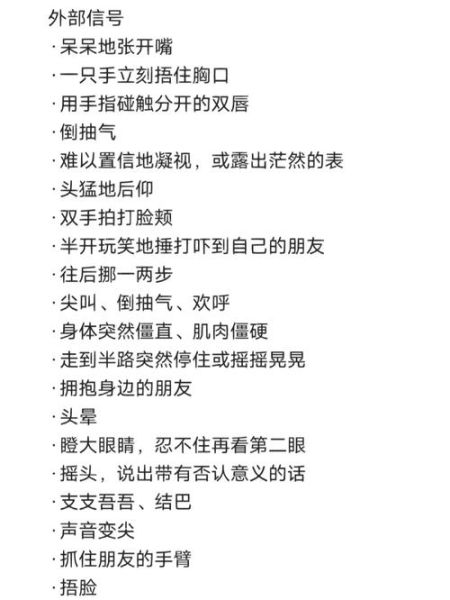

- 用荧光笔标出所有**身体反应描写**(如“指尖发凉”)。

- 记录**环境隐喻**(如暴雨象征压抑)。

- 统计**对话占比**,观察如何用台词传递潜台词。

避免“开心”“难过”这类通用词,尝试:

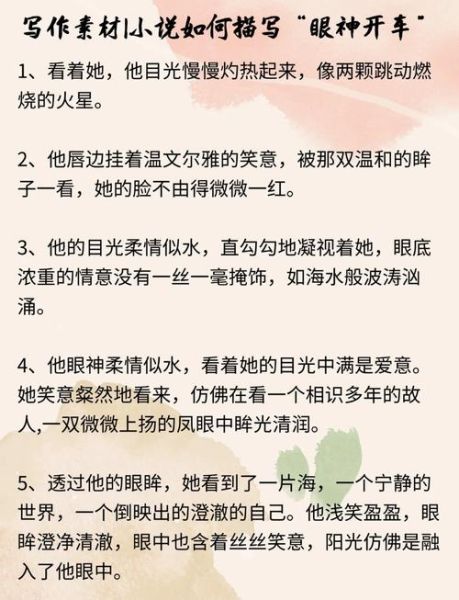

- **具体化**:不说“很痛”,而写“像有人用钝刀刮骨”。

- **通感化**:把听觉转化为触觉,如“她的笑声像砂纸磨过旧木门”。

- **反向表达**:用“克制”写浓烈,比如“他转身时,手指在裤缝上擦了三次”。

每天选一张照片(地铁里打盹的工人、雨中的外卖员),限时十分钟写一段文字,要求:

- 不出现“孤独”“辛苦”等抽象词。

- 必须包含**一个动作细节**和**一个非视觉感官**(气味、声音)。

Q:明明有感受,写出来却像流水账?

A:因为你跳过了“翻译”步骤。**情感是电流,文字是电线**——需要把抽象电压转化为具体伏特数。试试先录音描述事件,再逐字转写,最后删掉所有形容词,用动作和对话重建场景。

Q:如何避免自我感动?

A:写完隔24小时再读,标记所有让你起鸡皮疙瘩的句子,**删掉一半**。剩下的才是真实。

随身携带一个笔记本,只记录**“反情绪”**瞬间:

- 葬礼上突然想笑的时刻。

- 升职后躲进楼梯间发抖的瞬间。

这些矛盾才是人性的深渊。半年后翻开,你会发现**最动人的情感往往藏在理性失控的裂缝里**。

数据补充:2023年《神经语言学报》研究显示,当文本包含**具体感官细节**时,读者大脑岛叶激活度提升37%,这是共情的生理标志。换句话说,**细节越真实,情感越传染**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~