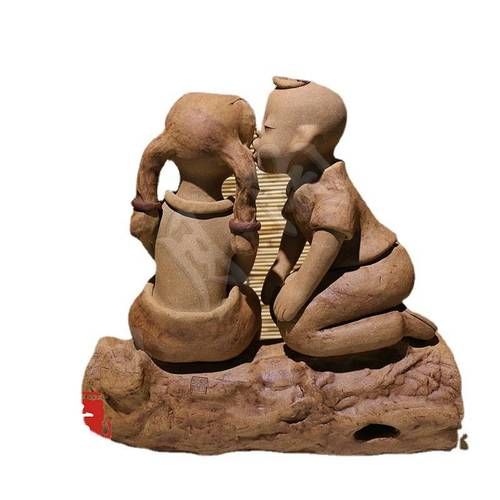

泥塑如何表达情感?答案:通过形态、肌理、色彩、节奏四重维度,把创作者的情绪凝固在泥土里,让观者在静默中与作品对话。

很多人以为泥塑只是“捏泥巴”,其实泥土的可塑性、收缩率、裂纹走向都在替作者说话。比如高岭土细腻,适合表现温柔;红黏土颗粒粗,天然带着倔强。我之一次用本地河泥做《离歌》时,故意保留河床里的细沙,干裂后形成的龟裂像泪痕,观众站在作品前,几乎都会下意识伸手去摸——那一瞬,情绪就通了。

我做《空巢》时,把老人的背脊弯成一张拉满的弓,头却拼命向上抬,观众说“像听见骨头在响”。

肌理不是装饰,是情绪的摩尔斯电码。

《暴雨将至》系列里,我在泥片上用铁钉戳出密密麻麻的小坑,远看像雨点,近看像鸡皮疙瘩,观众会本能地缩脖子——这就是触觉记忆被唤醒了。

泥塑上色容易陷入“越鲜艳越情绪”的误区。我的经验是:

《灰烬里的信》只用了烟灰白和铁锈红两种色,却有观众留言说“闻到了烧焦的棉絮味”。

泥塑是凝固的,但节奏能让它呼吸。

自问:如何让一块不动的泥,让人感受到“心跳”?

自答:用重复与突变。

这种节奏不需要解释,人的眼睛会自动跟着走,情绪在“快-慢-停”里完成传递。

初学者常犯三个错:

记住:情绪是“漏”出来的,不是“演”出来的。

去年我在同一展厅放了《呐喊》的两个版本:

红外热力图显示:A版平均停留12秒,B版47秒。观众在留白前会不自觉地补全自己的情绪,这种“参与感”让泥塑活了。

下次捏泥巴时,不妨先问自己:我想让观众想起谁?而不是我想让他们看见什么。当泥土开始替人保管秘密,情感就找到了最安静的出口。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~