之一次读到“黄河远上白云间”,耳边竟响起驼铃。这种通感从何而来?答案藏在诗人对“空间”的极端拉伸里。他把黄河源头推到天边,又把玉门关压到地平线尽头,**视觉的无限扩张带来听觉的真空**,于是风吼、马嘶、羌笛一起涌入。这种写法,比直接写“风很大”更具心理冲击力。

有人把这句读成对皇帝的委婉讽刺,也有人听出戍卒的孤独。我更倾向第三种:**它是对“自然伦理”的控诉**。春风不是政治恩惠,而是生命必需品;连春风都被关外拦截,意味着这片土地被天地共同抛弃。诗人用“不度”而非“不到”,暗示一种主动的拒绝,仿佛玉门关成了伦理世界的尽头。

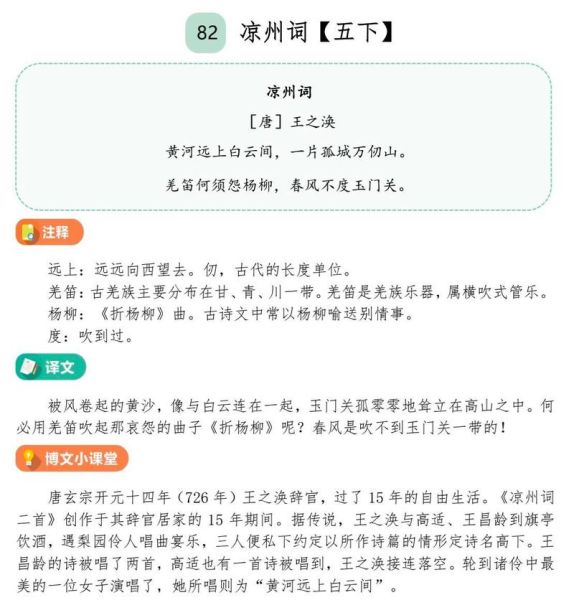

多数注解说“杨柳”指《折杨柳》曲调,但忽略了一个细节:戍边者根本见不到杨柳。在河西走廊,**杨柳是江南的替身**,是戍卒用音乐“移植”到荒漠的幻觉。当羌笛吹起《折杨柳》,实际是在演奏一场关于故乡的“反向海市蜃楼”——越是看不见,越要拼命听见。

高适《燕歌行》写“战士军前半死生”,血淋淋的细节让人战栗;王之涣却连一个敌人都没出现。**不写战争,只写战争留下的真空**,反而让恐惧无限增殖。就像现代恐怖片,看不见的怪物才最吓人。这种留白,是盛唐诗人少有的“心理写实主义”。

去年十月我站在嘉峪关城楼下,手机无信号,温度计显示零下八度。突然理解“一片孤城万仞山”的“片”字有多精准——**不是形容小,而是形容薄**。城墙像被巨斧劈成的石片,随时会被风沙卷走。那一刻,诗句不再是文字,而是变成了地质报告。

《凉州词》的情感不是单一的“悲壮”,而是**三层情绪的地层叠加**:

• 最表层:戍卒的思乡

• 中间层:对自然暴政的恐惧

• 最深层:对“文明失效”的震惊——连春风都失效的地方,诗书礼乐更无从谈起

据《全唐诗》数字化检索,边塞诗中“风”出现频率是“雪”的1.7倍,是“刀”的3.2倍。但王之涣的独特之处在于,**他让风成为主角而非背景**。其他诗人写“风掣红旗冻不翻”,风是阻力;在《凉州词》里,风是缺席的统治者,用“不度”实施暴政。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~