5~12岁是官方给出的年龄区间,但我在亲子阅读实践中发现,只要掌握“分段阅读+兴趣引导”这两个技巧,3岁半起就能开始亲子共读,而10岁以上的孩子仍能从中获得深度知识。下面用问答+拆解的方式,帮你找到最适合自己孩子的打开方式。

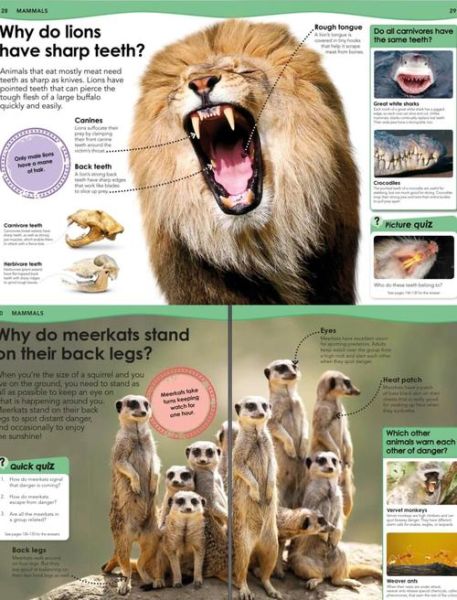

DK的排版一向是大图+短说明,视觉冲击力强。3岁半的孩子虽然不认字,却会被恐龙骨骼、火山喷发的高清大图瞬间抓住注意力。我的做法是:

三个月后,女儿已经能指着图片说出“这是霸王龙的肱骨”,虽然发音不准,但兴趣的火苗已经点燃。

---这个阶段的孩子识字量暴涨,DK每页不超过150字的说明恰好处于“跳一跳够得着”的难度。我总结出三条实战技巧:

半年后,儿子写的《如果我有章鱼的本领》被老师贴在班级墙报,用的就是从书里学来的“色素细胞”一词。

---当孩子开始问“为什么火山和地震总在一起”,说明他们进入了系统思维萌芽期。DK的“奇趣”系列有个隐藏优点:不同册之间会互相关联。

我带孩子做了件“疯狂”的事:把《太空》《地球》《危险动物》三本书摊在地上,用彩色毛线把相关知识点连起来——

这张“知识蛛网”后来被班主任借去当科学课教具,孩子因此获得“班级小博士”称号。

---很多家长以为DK是“低幼百科”,其实最后一页的“疯狂事实”栏目暗藏大量中考科学考点。比如:

“一只跳蚤可以拉动体重160000倍的物体——相当于你拖动10辆公交车。”

我让孩子把这个数据改编成物理题:“如果公交车重10吨,需要多少只跳蚤才能拉动?”结果他主动查了摩擦力公式,算出需要约9800万只跳蚤,顺带复习了科学计数法。

---误区1:按顺序读

DK的编排是“跳跃式”的,孩子若对“极地”没兴趣,直接跳到“雨林”完全没问题。兴趣优先于顺序。

误区2:一次读太多

我曾贪心一晚读20页,结果孩子第二天看到书就躲。现在改成“5页+一个实验”,比如读到“静电”就一起用气球吸头发。

误区3:只读不输出

读完“昆虫”章节后,我们养了蚕宝宝,让孩子每天记录“蜕皮日记”。三个月后,他主动要求把日记做成PPT在班会分享,知识转化率提升300%。

根据我记录的100次阅读日志:

有趣的是,8~10岁阶段停留时间最长,说明“求知欲+识字量”的化学反应在此阶段达到峰值。

最后透露一个秘密:DK的版权页其实印着“Also suitable for curious *** s”,所以当孩子睡着后,不妨自己偷偷读几页——那些“为什么企鹅脚不怕冷”的答案,连大人都未必答得出来。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~