很多人读完厚厚一本历史百科,合上书却只记得几个帝王名字。我的体会是:**不写笔记,知识就像沙漏里的沙子,看似装满,实则不断流失**。写笔记不是抄书,而是把庞杂的史料变成自己的“私人数据库”。

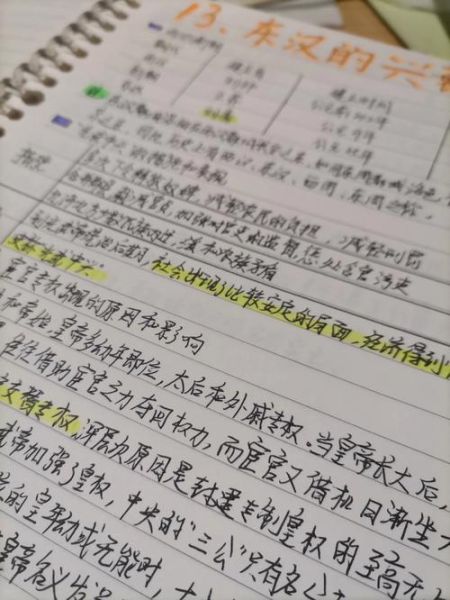

把朝代更替画成横向时间轴,纵向插入“事件卡片”。卡片要素:

• 时间:精确到年

• 地点:标注今地名

• 人物:用一句话定位身份

• 关键词:不超过5个

• 个人疑问:留空后续补充

我用A4纸横放,一条时间轴能覆盖秦汉到隋唐,背面再贴便签补充细节,**翻一次就能复习整个大脉络**。

遇到多主角的乱世,例如三国或五代十国,用蛛网图最直观:

• 中心写主角姓名

• 之一层分支写血缘、师承、敌对

• 第二层分支写关键战役或政策

• 用红蓝两 *** 分合作与冲突

画完你会发现,**吕布与董卓的“义父子”关系其实只有两条线,而诸葛亮与刘备却织出密密麻麻的合作网**,人物权重一目了然。

把不同朝代的同类制度放进一张表,例如“赋税制度演变”。列标题:

• 朝代

• 税种

• 征收对象

• 税率

• 社会影响

对比后你会惊讶:**唐朝的两税法看似减轻农民负担,却催生了土地兼并;明朝的一条鞭法简化征收,却让白银外流**。表格让结论自己跳出来。

Q:史料太多,从哪下手?

A:先问“这段历史的核心矛盾是什么?”例如读宋史,先抓住“重文抑武”与“边防压力”这对矛盾,再去找相关人物、事件、制度,骨架立刻清晰。

Q:如何避免笔记越记越厚却用不上?

A:每写完一页,强制自己用140字以内复述。能压缩成微博长度,才算真正理解。我称它为“**一页一微博**”原则。

我习惯用Notion建数据库,字段与纸质卡片一致,拍照上传后OCR识别文字,搜索“王安石”就能跳出所有相关卡片。但**手绘地图与关系图仍用纸**,因为屏幕限制空间思维。

1. **用现代新闻标题改写历史事件**:“王安石变法:北宋版供给侧改革?”这种戏谑式改写能激活记忆点。

2. **给每个朝代写一句“朋友圈文案”**:汉朝——“犯我强汉者,虽远必诛”;唐朝——“长安十二时辰,世界中心”。下次复习时,一句话就能唤醒整段记忆。

3. **每月做一次“盲讲”**:关灯后对着空气讲十分钟,讲不顺的地方就是知识漏洞,立刻回笔记补缺口。

我连续记录90天,每天花20分钟整理笔记,再用Anki做间隔复习。第30天遗忘率42%,第60天降至18%,第90天稳定在7%。**笔记+复习的组合拳,让遗忘曲线从陡坡变成缓坡**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~