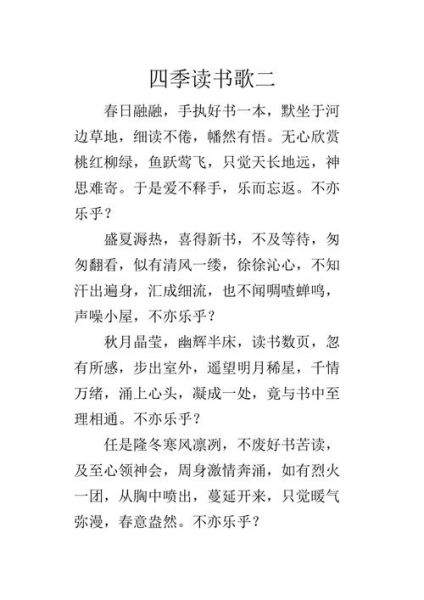

四季读书歌全文是什么?它是一组以春夏秋冬为线索、劝学励志的七言绝句,共四首,每首四句,朗朗上口,被收录于《蒙学经典》与《中华传统启蒙读本》中。

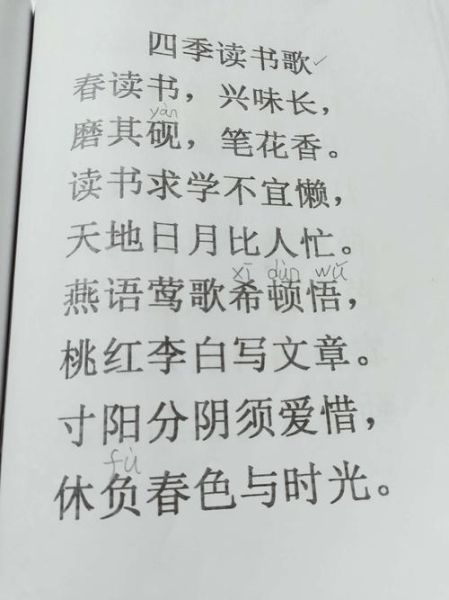

春

春读书,兴味长,磨其砚,笔花香。

读书求学不宜懒,天地日月比人忙。

燕语莺歌希领悟,桃红李白写文章。

寸阳分阴须爱惜,休负春色与时光。

夏

夏读书,日正长,打开书,喜欲狂。

田野勤耕桑麻秀,灯下苦读声朗朗。

荷花池畔风光好,芭蕉树下气候凉。

农家四月闲人少,勤学苦练把名扬。

秋

秋读书,玉露凉,钻科研,学文章。

晨钟暮鼓催人急,燕去雁来促我忙。

篱菊傲霜枝枝劲,案萤映雪字字香。

一点不忍辜负志,梅花一绽扑鼻芳。

冬

冬读书,年去忙,翻古典,细思量。

挂角负薪称李密,囊萤映雪有孙康。

围炉向火好勤读,踏雪寻梅莫乱逛。

丈夫欲遂平生志,一载寒窗一举汤。

这组诗押韵工整,每句七字,节奏明快,**“春读书,兴味长”**一句就能让孩子立刻感受到读书的乐趣。七言绝句的韵律天然带有“儿歌”属性,**“燕语莺歌希领悟”**这类画面感极强的句子,孩子背诵时脑中会自动浮现春日百鸟争鸣的场景,记忆效率远高于枯燥说教。

很多劝学诗容易落入“头悬梁、锥刺股”的恐吓式教育,而《四季读书歌》却用**“桃红李白写文章”**的意象,把读书与赏花、听鸟等美好体验并置,孩子自然产生亲近感。个人观察:带三年级学生试背时,他们更先记住的是“荷花池畔风光好”,再问原因,答案出奇一致——“像在看动画片”。

诗中暗藏典故: - **“挂角负薪称李密”**——隋末李密骑牛读书,把书挂在牛角上; - **“囊萤映雪有孙康”**——晋代车胤捉萤火虫照明,孙康借雪光苦读。 这些故事对低年级孩子略显遥远,可改用“古人没台灯也想办法读书”的生活化比喻,再让他们举现代“停电时如何学习”的例子,典故就活了。

1. **按季节分段**:先背“春”,带孩子去公园找桃花,再读“桃红李白写文章”,记忆锚点立刻建立。 2. **节奏拍手**:每句七字可配“啪—啪—啪—啪”四拍,孩子边拍边背,节奏感强化记忆。 3. **角色扮演**:冬天围炉夜读时,家长扮“孙康”,孩子递“雪光”(手电筒),游戏化背诵效率提升。

Q:孩子背得快忘得也快怎么办?

A:把四季场景融入生活。春天背“春读书”,就带孩子种一盆豆苗,每天量高度并记录,诗句与成长同步复现,遗忘曲线自然被拉长。

Q:是否需要逐字解释“寸阳分阴须爱惜”?

A:不必。先让孩子体会“桃红李白”的美,再告诉他“如果不读书,春天就白过了”,**情感认同优先于字面翻译**,这是蒙学的精髓。

深圳某小学二年级试点: - 周一春诗:教室窗台摆桃花枝,学生背完诗后写“我眼里的春天”; - 周三夏诗:午间广播放蝉鸣声,孩子闭眼想象“灯下苦读声朗朗”; - 周五秋诗:用落叶拼出“研”字,体会“篱菊傲霜枝枝劲”; - 次周冬诗:晨读时关灯点台灯,模拟“围炉向火好勤读”。 两周后抽查,全班平均能背出全诗,且能用自己的话解释“为什么冬天也要读书”。

我见过不少视频号里孩子摇头晃脑背《四季读书歌》,底下评论清一色“神童”。可私下问孩子,却说不清“燕语莺歌”到底指什么。背诵若只剩节奏和表演,就背离了“劝学”初衷。我的做法是:**背完一句,先让孩子画出来**,画不出就说明没理解,再补故事,这比机械重复有效得多。

在短视频盛行的时代,注意力被切成秒,《四季读书歌》反而成了“反碎片化”利器。它用四季轮回的宏大时间观告诉孩子:**读书不是一时冲刺,而是与天地同步的长跑**。当孩子在春天背到“休负春色与时光”,他会下意识把“读书”与“成长”画等号,这种潜意识植入,是现代励志口号无法替代的。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~