社会心理学如何影响个体行为?答案:通过情境线索、角色期待与从众机制,个体在无形中调整态度与行动。

走进电梯时,如果所有人都背对门站立,你会怎样?大多数人会犹豫片刻,然后转身背对门。这就是情境线索的力量。社会心理学家Stanley Milgram的“地铁实验”显示,当研究者要求乘客让座时,**超过68%的人服从了看似合理的请求**,即便内心抗拒。情境中的权威符号、空间布局甚至灯光颜色,都会激活我们的“脚本化反应”。

Philip Zimbardo的斯坦福监狱实验告诉我们,**角色标签足以重塑人格**。参与者随机被分为“狱警”与“囚犯”,短短六天,“狱警”就发展出羞辱与暴力行为。我的观察是:当公司推行“全员 *** ”制度,工程师们开始用 *** 话术回复Bug报告,**技术理性被服务剧本稀释**。角色期待像一面镜子,我们最终照见的是镜中的自己。

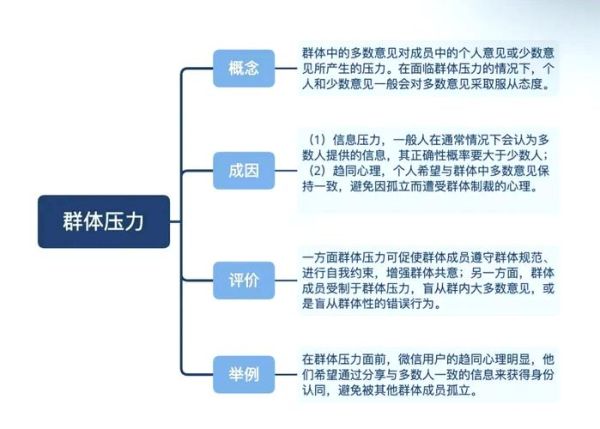

Asch线段实验里,**75%的参与者至少一次选择与群体一致的错误答案**。为什么?

• **规范压力**:害怕被排斥

• **信息压力**:认为多数人更正确

• **自我效能感低**:质疑自身判断

在职场中,我见过一个新人在会议中明明发现预算漏洞,却因“大家都没说话”而保持沉默。三个月后,项目超支200万。

群体压力如何改变决策?答案:通过风险转移、极化效应与群体思维,集体决策往往比个体更冒险或更保守。

1961年Stoner的研究发现,**群体决策比个人更愿意选择高风险方案**。因为“如果失败,不是我一个人的错”。创业公司董事会里,这种心理导致连续加码烧钱,**直到现金流断裂才有人叫停**。

当一群反对疫苗的人聚集讨论,**他们的反对态度会强化三倍**。社交媒体算法放大了这一效应:回音室里没有异见,只有越来越响亮的回声。我的建议是:**在决策前强制引入“魔鬼代言人”角色**,哪怕只是形式,也能打断极化螺旋。

NASA挑战者号灾难前,工程师已警告O型环缺陷,但管理层**为维持“一致通过”的氛围选择忽视**。群体思维的四个预警信号:

1. **压制异议**:用“不要唱反调”结束讨论

2. **道德高地**:把方案包装成“唯一正确”

3. **刻板外敌**:“竞争对手也这么做”

4. **从众幻觉**:“沉默=同意”

• **预设“暂停键”**:在关键决策前,强制24小时冷静期

• **匿名投票**:减少面对面压力,真实意见浮出水面

• **红队机制**:指定团队专门寻找方案漏洞

• **记录异议**:把少数派观点写入会议纪要,避免事后“我们当时都同意”的集体记忆扭曲

社会心理学不是抽象理论,它是我们每天呼吸的空气。**当你下次在电梯里转身背对门时,不妨对自己笑一笑:原来我此刻,就是实验的一部分。**

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~