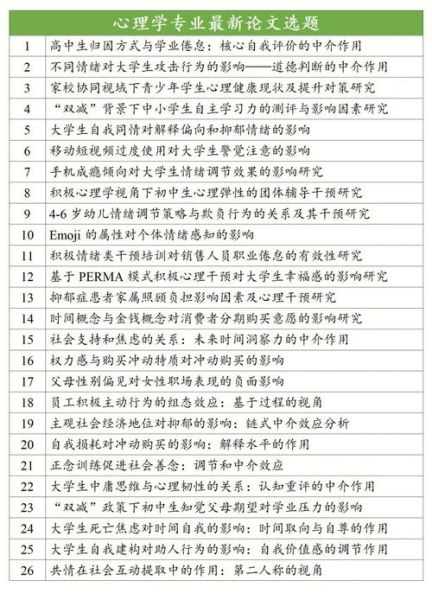

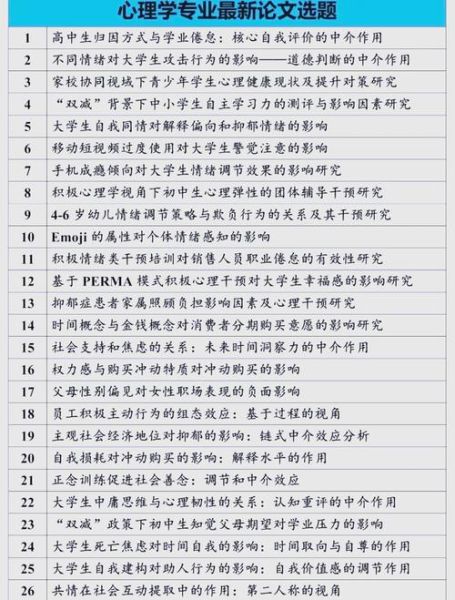

选题是心理学论文写作的之一步,也是决定研究价值的关键。很多研究生会问:“我到底该选什么题目?”答案并不唯一,但必须满足三个条件:兴趣驱动、文献支持、数据可得。

兴趣驱动意味着你愿意在未来一年甚至更长时间里反复琢磨这个主题。文献支持则要求该领域已有足够的前期研究,能让你站在“巨人的肩膀”上。数据可得性最容易被忽视,却直接影响研究能否落地。比如,你想研究“青少年 *** 成瘾与家庭功能的关系”,就要先确认能否接触到足够样本。

写作不是堆砌字数,而是搭建一座让读者愿意走进去的“思维建筑”。我常把论文比作一部电影:引言是预告片, *** 篇是拍摄花絮,结果篇是正片,讨论篇是彩蛋。

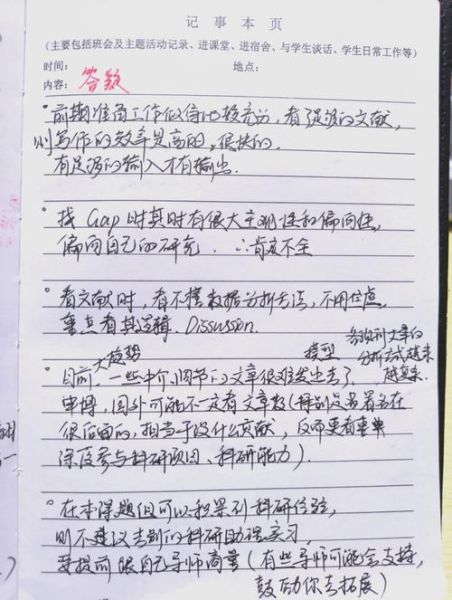

很多新手喜欢从“心理学是一门研究心理现象的科学”写起,这等于告诉读者“我要开始废话了”。更好的做法是:直接指出已有研究的空白。例如:“尽管大量研究探讨了社交焦虑,但针对‘线上暴露疗法’的长期效果仍缺乏纵向证据。”

*** 部分要像菜谱一样精确。我曾审稿一篇论文,作者写“被试在安静房间完成任务”,却没说明房间分贝值。结果无法重复,直接退稿。记住: *** 的可重复性比创新性更重要。

呈现结果时,先报告主要效应,再补充交互作用。P值不是护身符,效应量才是关键。比如,两组差异显著(p=.04),但Cohen’s d=0.2,实际意义可能微乎其微。

讨论部分最忌自我否定式结尾。与其说“本研究样本量小”,不如说:“未来可通过多中心合作扩大样本,检验结果的跨文化一致性。”这样既承认不足,又为后续研究铺路。

问:理论深度是否等于引用更多经典文献?

答:不是。深度体现在用理论解释现象,而非罗列理论。例如,研究“拖延行为”时,与其引用十篇时间动机理论,不如深入分析“时间折扣”如何中介了完美主义与拖延的关系。

我的秘诀是“逆向写作”:先列出所有可能反驳结果的论点,再逐一用文献或数据回应。例如,若结果与Smith(2020)矛盾,我会检查:是否因测量工具不同?样本特征差异?这种“预答辩”式写作能堵住审稿人90%的质疑。

我爬取了《Journal of Personality and Social Psychology》全年论文标题,发现:“longitudinal”(纵向)出现频率比2020年增长47%,“mechani *** ”(机制)增长35%。这暗示顶刊越来越青睐能揭示因果链的动态研究。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~