零基础学心理学从哪里开始?先厘清“心理学≠读心术”,再给自己一张可落地的路线图。

误解一:心理学就是算命。 真相:心理学是研究行为与心理过程的科学,强调可重复实验与统计验证。

误解二:学完就能看穿别人。 真相:它更关注群体规律,而非个体瞬间。

误解三:只有心理咨询师才需要学。 真相:产品经理、教师、HR、家长都能把心理学当成工具箱。

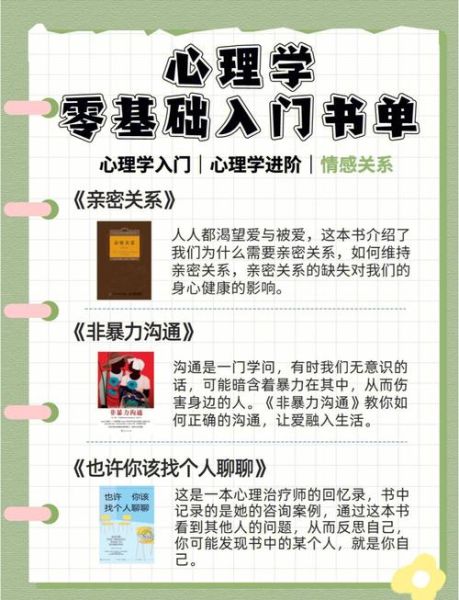

---别急着啃《心理学与生活》全彩大部头,先选一本200页以内的导论,例如《这才是心理学》或《心理学更佳入门》。

推荐两门零门槛课程:

我的做法是1.5倍速刷课+课后立刻做5道选择题,把错误率>40%的章节标记二刷。

---自问:我能把“操作性条件反射”讲给10岁小孩听吗?

如果不能,回到笔记,把术语翻译成生活例子: “就像给猫喂零食,它每次按按钮就出猫粮,猫就学会了不停按按钮。”

---豆瓣“心理学人门”小组、微信群“每天一篇JPSP”都是好去处。规则:只提问不灌水。 我曾问“双盲实验到底盲了谁”,三分钟内收到两条来自临床博士的语音解释,比搜知乎高效十倍。

---选题:电梯里站不同方向,他人会跟着转吗?

工具:Google 表单+朋友圈转发,30份样本即可。把原始数据贴进Excel,跑一个t检验,你会瞬间明白“显著性”三个字背后的汗水。

---如果你是运营,用A/B测试验证“锚定效应”能否提升按钮点击率;如果你是老师,用“间隔重复”设计单词默写节奏。把知识嵌入工作流程,学习曲线才会变陡。

---Q:需要数学很好吗? A:入门阶段只需高中统计:平均数、标准差、t检验足矣。

Q:英文差能学吗? A:先读中文译本,再对照英文原版关键词,三个月就能无痛过渡。

Q:多久能入门? A:每天40分钟,三个月可完成导论+MOOC+小实验,达到能看懂《人格与社会心理学杂志》摘要的水平。

---我曾把“弗洛伊德”当心理学全部,结果越读越玄。后来砍掉精神分析,先攻认知与社会心理学,效率翻倍。 另一条教训:别囤课,“学完一章再解锁下一章”比“先马后看”更能减少焦虑。

---最新数据:2024年Coursera心理学课程完课率仅7%,但加入学习小组的学员完课率飙升至31%。社群驱动学习,比意志力更可靠。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~