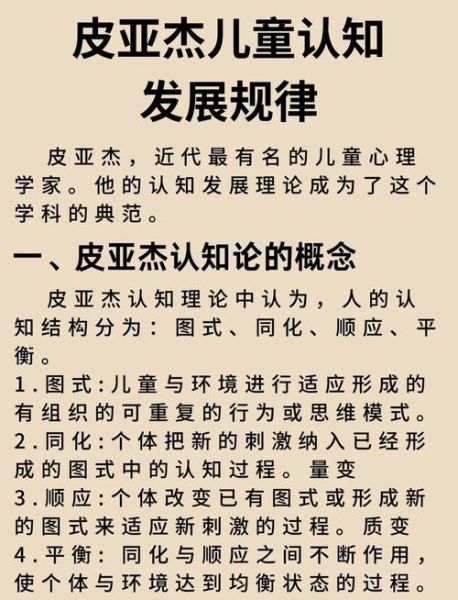

皮亚杰认知发展阶段理论是早教领域绕不开的经典框架,但许多家长仍困惑:到底怎样把抽象的心理学概念转化为可操作的家庭互动?答案在于把阶段特征拆成可观察的行为线索,再匹配适龄的游戏与对话。

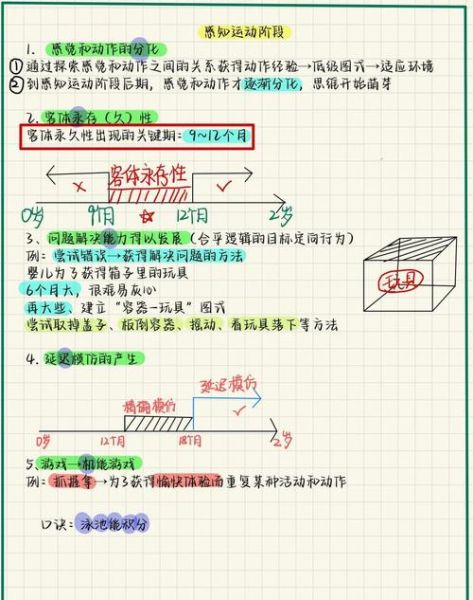

婴儿最初以为“看不见就不存在”,直到8-12个月才逐渐建立客体永恒性。家长常问:为什么宝宝总把玩具扔掉又让你捡?**这其实是他在测试物体是否还会回来。**

个人经验:我家娃11个月时,我把他的安抚巾放进不透明盒,他先愣住,再拍打盒子,最后成功掀开——那一刻我确信客体永恒性已萌芽。

孩子总说“太阳跟着我走”,是不是太自恋?**不,这是认知局限,不是性格缺陷。**

与其纠正“月亮在跟我回家”,不如反问:“你觉得小明家的月亮也在跟他走吗?”**把单视角问题变成双视角对比,**自我中心才会松动。

一根棍子当宝剑、积木当 *** ——这些看似无意义的假装,实则在**练习符号与实物的分离能力**,为后期抽象数学打地基。

7岁后孩子终于明白“形状变了,量不变”,但家长往往错过巩固时机。**厨房就是更好的实验室。**

把面团搓成长条再问“现在面粉更多了吗?”——孩子若答“一样多”,立即让他用秤称重,**用数据验证直觉,比口头说教深刻十倍。**

个人观察:侄女8岁时做水杯守恒实验,她先坚持“高杯子水多”,直到我让她用有刻度的量杯重新倒水,她才恍然大悟:“原来是我被高度骗了!”

初中生开始质疑“为什么一定要这样”,这正是培养科学思维的窗口。**别再给标准答案,而是抛出反例。**

例如讨论“手机是否影响学习”,与其争论,不如设计对照实验:让两组学生分别记录一周内有/无手机的学习时长与测试成绩,**用数据说话,比说教更有力。**

1. **提前教学**:在感知运动阶段教识字,孩子只是机械记忆,无法真正理解符号意义。

2. **答案依赖**:具体运算阶段的孩子问“为什么天空是蓝的”,直接解释瑞利散射不如一起查资料做模型。

3. **忽视情感**:形式运算期的青少年若情绪被否定,逻辑训练会瞬间失效——先共情,再思辨。

每天只需5分钟:

- 对婴儿:换尿布时玩“消失的脸”游戏。

- 对幼儿:散步时轮流描述“这棵树像什么”。

- 对小学生:购物时让他心算折扣价。

- 对中学生:睡前讨论一条新闻背后的假设。

皮亚杰的伟大之处,在于他揭示了**认知成长不是填鸭,而是孩子主动建构的过程。**家长的角色,不过是提供恰到好处的“脚手架”,然后悄悄撤离。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~