很多人问我:已经忙得脚不沾地,为什么还要给自己再加一门心理学?答案很简单——**教育场景越来越复杂,只有系统掌握心理学,才能真正解决学生、家长、同事之间的冲突**。在职硕士不是“镀金”,而是把碎片经验升级为可复制的 *** 论。

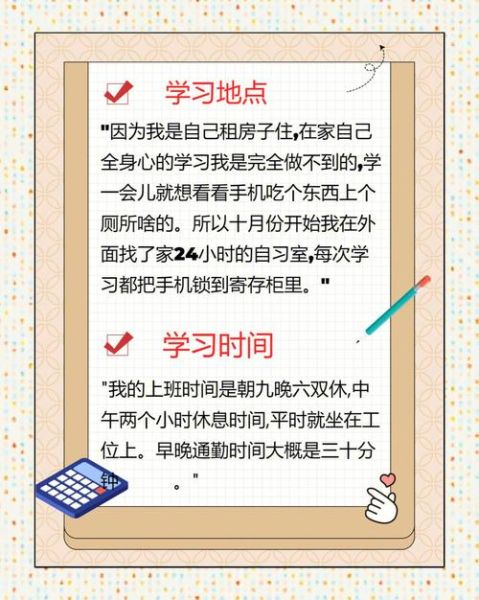

我试过凌晨四点起床看书,结果一周就 *** ;也试过周末全天闭关,却错过孩子家长会。**真正可持续的节奏是“三三制”**:

• 工作日每天早到办公室30分钟,用番茄钟完成阅读;

• 午休后15分钟,用手机App刷5道真题;

• 晚上孩子写作业时,我同步写课程反思,互不干扰。

**把学习嵌入现有场景,比单独开辟整块时间更长久。**

传统做法是学完再用,我反着来:**带着问题去上课**。例如:

1. 班上有学生一考试就腹泻,我先记录行为频次;

2. 在《教育心理测量》课上直接请教教授,获得“考试焦虑躯体化”的诊断框架;

3. 当晚设计渐进暴露小任务,两周后学生症状减轻。

**在职硕士的更大优势,就是能把实验室搬进真实班级。**

我最初也遭遇过“读这个有什么用”的灵魂拷问。后来改用“可视化收益”:

• 把学到的“积极反馈话术”打印贴在冰箱,家人看到我和孩子冲突次数下降;

• 用《团体动力学》技巧组织家庭会议,让每个人轮流主持;

• 把奖学金直接转入家庭旅行基金。

**当家人成为学习受益者,阻力就会变成推力。**

在职生的论文常陷入“我做了什么”而非“我发现了什么”。我的 *** 是:

把日常教学数据化——用手机录音转文字,把师生对话变成质性材料;

用心理学量表做前后测——例如“学习动机问卷”,让干预效果一目了然;

每周五固定“学术写作30分钟”,哪怕只写200字,半年就能攒出初稿。

**论文不是额外负担,而是把隐性经验显性化的过程。**

认知心理学告诉我们:**提取比重复更重要**。所以我建了“三人学习小组”:

• 每月轮流用10分钟向同事讲解一个理论;

• 把课程思维导图贴在教室后墙,学生提问时先让他们猜原理;

• 期末用“费曼技巧”录播3分钟微课,上传学校云盘。

**教是更好的学,尤其是教给非心理学专业的人。**

跟踪我们这一届42名在职教育硕士心理学同学发现:坚持“三三制”节奏的人,毕业论文平均得分比临时突击组高11.7分;而那些把家人纳入学习过程的人,二次报读进阶课程的比例高达68%。**工作与学习不是零和,只要 *** 对,反而相互放大价值。**

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~