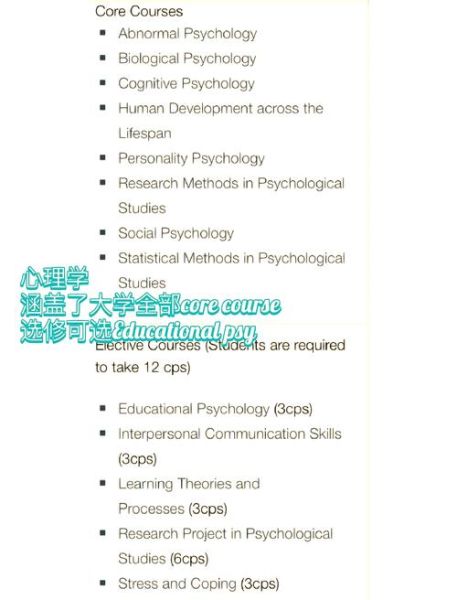

认知心理学、发展心理学、社会心理学、心理统计与测量、实验心理学、人格心理学、变态心理学、心理咨询技术——这些模块几乎构成了所有高校心理学本科的核心课表。

很多同学之一次拿到培养方案时都会疑惑:“这些名字听起来差不多,区别到底在哪?”

我把它拆成三块:

心理学不是文科,更不是理科,它是一门 *** 驱动的经验科学。如果只会背定义,期末可能拿高分,但毕业就露馅。

把“工作记忆”讲给没学过心理学的室友听,讲不通就回去翻书。你会发现自己以为懂的,其实没懂。

每周挑一篇经典实验,把研究问题、变量、统计 *** 、结论、局限写成一页纸。坚持一个学期,统计课突然就不难了。

把课堂上的案例、公众号推文、影视剧情节都丢进一个Excel,打上人格理论、归因偏差、依恋类型等标签。期末写论文时,直接调用。

自问:公式太多,考试全靠蒙?

自答:先别背公式,先看懂变量关系图。把“X→Y”画成因果箭头,再去找对应的t检验或回归,你会发现统计只是把故事翻译成数学。

大二那年,我每周用GAD-7量表给自己打分,连续记录了16周。期末把数据扔进SPSS,发现考试周焦虑峰值比平时高1.8个标准差。这篇小论文后来成了我申请夏令营的敲门砖。

心理学课程更大的坑是“学完就忘”。把每一次作业都当成产品迭代,而不是任务清单,毕业时你会拥有一套属于自己的“心理工具箱”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~